※本ページはプロモーションを含みます。

この記事をおすすめする人

・色彩検定3級を勉強中の人

・基礎を見直したい色彩検定2級・1級を勉強中の人

・色を表す表現について興味のある人

この記事では、『色の分類と三属性』について解説します。

赤字部は重要なので、色彩検定を受ける時には覚えていきましょう!

色を表す表現についての基本的な内容なので、色彩検定を受けない人も読んでみてください。

※この記事は2025年時点の色彩検定3級の出題範囲を参考にして作成しています。

- 色のはたらき

- 光と色

- 色の表示(表色系)

- 色の分類と三属性←この記事の内容

- PCCS

- 色彩心理

- 色彩調和

- 配色イメージ

- ファッション

- インテリア

- 慣用色名

1.色の分類

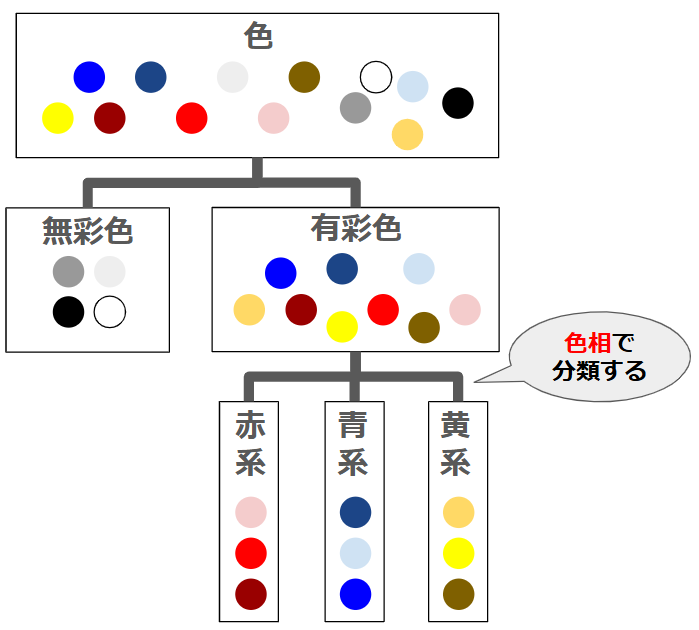

色には大きく分けて有彩色と無彩色の2種類に分けることができます。

有彩色は赤、緑など色あいを感じる色のことで、無彩色は白、灰、黒のような色合いの感じる色のことです。

また、有彩色は純色、清色(明清色、暗清色)、中間色に分けることができます。

この有彩色の分類についてはこちらで詳しく説明していきます。

| 有彩色 | 無彩色 |

| 色あいを感じる。 白色、灰色、黒色以外の色。 例)カラー写真  | 色あいを感じない。 白色、灰色、黒色。 例)モノクロ写真  |

2. 色の三属性

他の人に色を伝えるためには、共通して理解ができる『ものさし』が必要です。

そのものさしとなるのが色の三属性で、色相、明度、彩度です。

| 特徴 | 有彩色 | 無彩色 | |

| 色相 | 色あいを表す | ○ | ー |

| 明度 | 明るさの度合いを表す | ○ | ○ |

| 彩度 | 鮮やかさの度合いを表す | ○ | ー |

例えば、青色と黒色を色の三属性で表現すると下記のようになります。

| ● | ● | |

| 色相 | 青 | ー |

| 明度 | 中くらい | 低い |

| 彩度 | 高い | ー |

色の三属性のそれぞれの属性について説明していきます。

2-1. 色相

色は赤系、青系、黄系・・・のように、色みの性質ごとに大きく分類することができます。

この色みの性質のことを色あいとも呼ばれ、色相といいます。

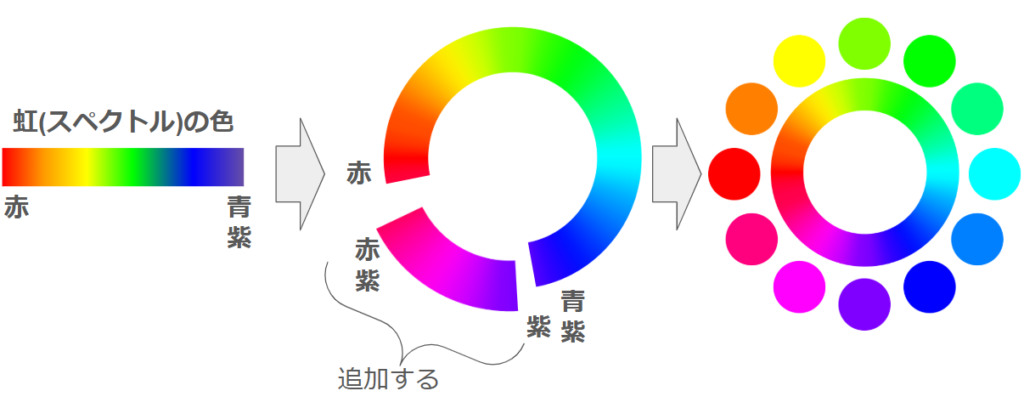

この色相が連続して変化している環を色相環といいます。

色相環は赤→橙→黄→緑→青→藍→青紫と変化する虹(スペクトル)の両端に紫色と赤紫色を合わせて環にすることで作ることができます。

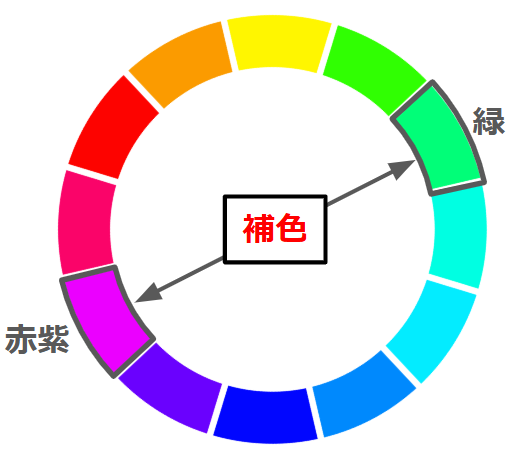

また、色相環で向かい合う2つの色を補色といいます。

例えば、緑色の補色は赤紫です。

虹の色の順番は覚えるようにしましょう。

覚え方に決まりはないですが、下のようにリズムで覚える方法を紹介されることが多いです。

赤 →橙 →黄 →緑 →青 →藍 →青紫

せき→とう→おう→りょく→せい→らん→せいし

私は覚えるのが苦手なので、『①各波長の主な色だけ覚えて、②その他の色は混色して③全部で7色になる』と覚えています。

- 長波長(赤)→中波長(緑)→短波長(青→青紫)

- 混色する(赤と緑の混色は黄。赤と黄の混色は橙。青と青紫の混色は藍)

- 赤→橙→黄→緑→青→藍→青紫(全部で7色)

自分に合った方法で覚えていきましょう!

2-2. 明度

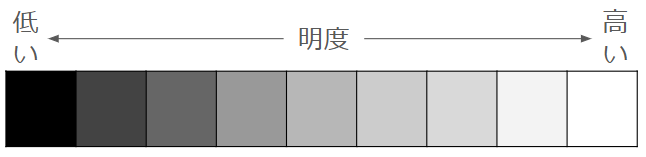

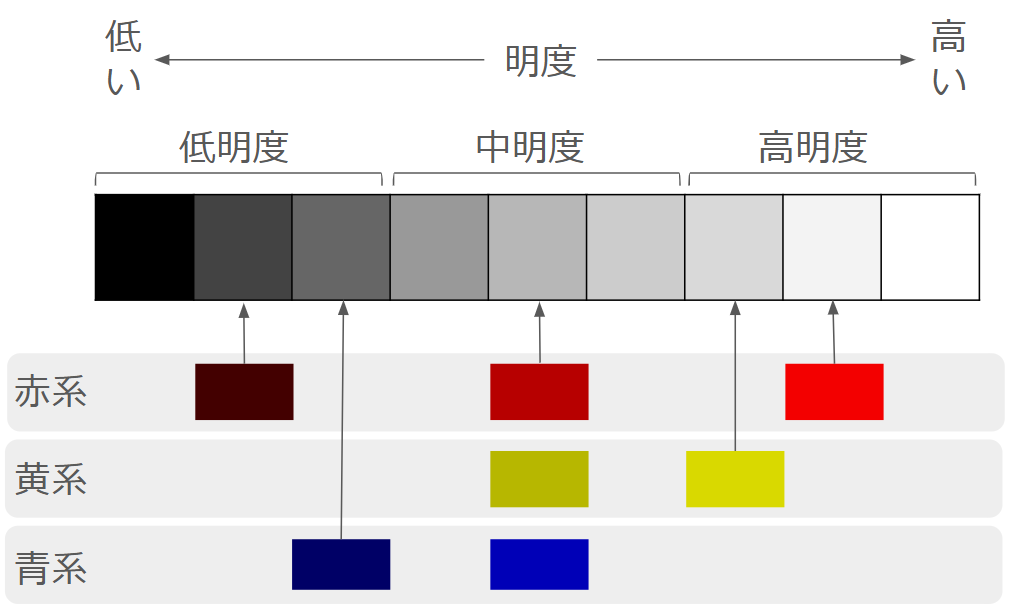

色の明るさを表すものさしが明度です。

明度は高明度、中明度、低明度の3つに分けることができます。

高明度の白色から低明度の黒色まで段階的に明度を変化させたものを明度スケール(グレースケール)といいます。

赤や青など有彩色の明度はこの明度スケールを使って測ることができます。

2-3. 彩度

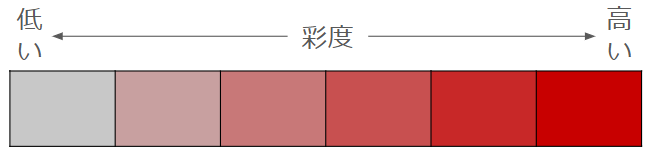

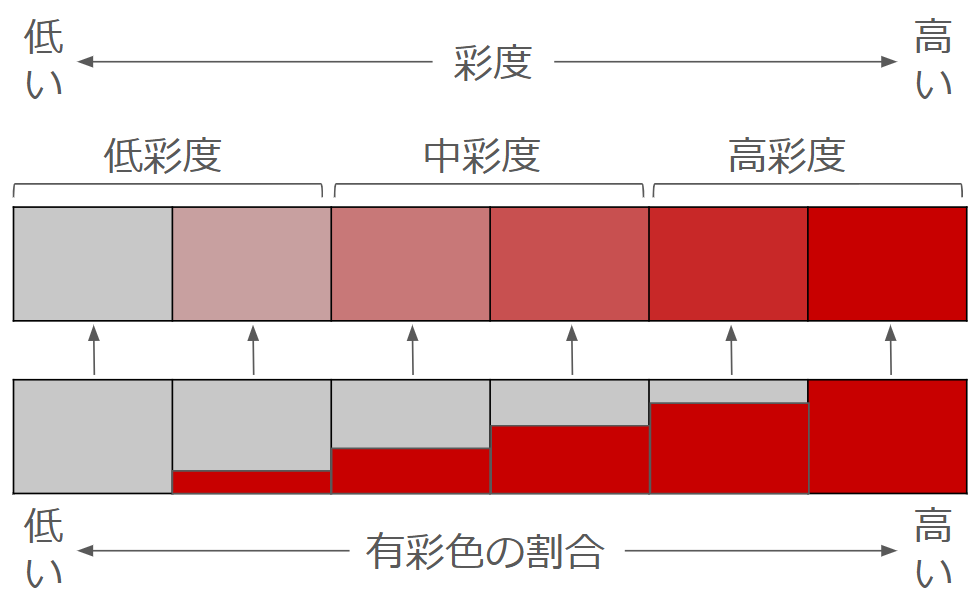

色の鮮やかさを表すものさしが彩度です。

彩度も明度と同じように高彩度、中彩度、低彩度の3つに分けることができます。

高彩度になるほど色が鮮やかになり、低彩度になるほど色みの少ない無彩色に近づきます。

3. 色の三属性を使った色の表現

色の三属性(色相、明度、彩度)の要素を使って色を視覚的にわかりやすく表すために使われる等色相面と色立体について説明していきます。

また、色を配置するためのルールとなる表色系についても説明します。

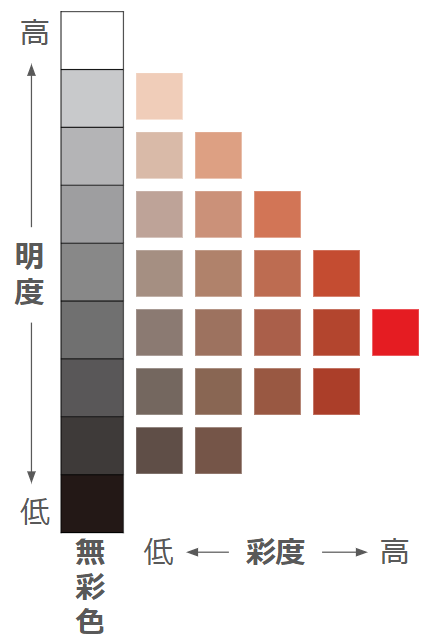

3-1. 等色相面とうしきそうめん

等色相面とは、色相が同じ色を一つの面で表したものです。

縦の並びが明度の変化、横の並びが彩度の変化を表します。

下図は色相が赤色の時の等色相面です。色相ごとに等色相面があります。

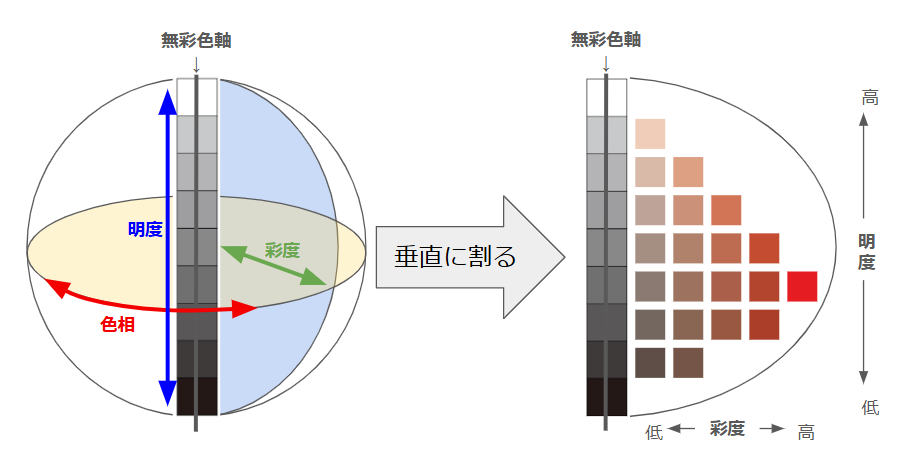

3-2. 色立体

等色相面は色を平面で表すので、明度と彩度の2つの要素しか示すことができません。

色の三属性すべてで示すためには立体で表す必要があります。これが色立体です。

色立体は高さ方向に明度の変化、中心からの距離に彩度の変化、回転する角度方向に色相の変化で表します。

下図の左側の球のどこを垂直方向に割るかによって、色相の色が変化するので、右側の等色相面の色も変化します。

3-3. 表色系

等色相面や色立体を使って色を分類・整理などしていきますが、その色を配置する時のルールとなるものが表色系(色彩体系)です。

物の色を表すときに使われるものはカラーオーダーシステムといいます。

これは、色票という色紙やサンプルで色を表すことができます。

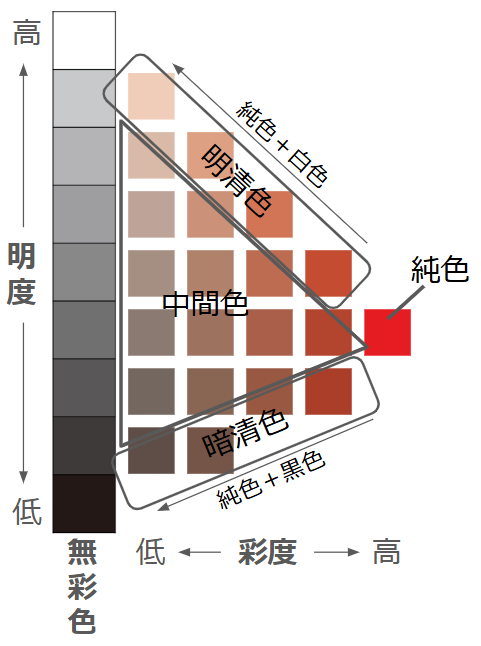

4. 有彩色の分類

有彩色には純色、清色(明清色、暗清色)、中間色に分けることができます。

| 純色 | 有彩色の色相の中で、最も鮮やかな色。 | |

| 明清色 | 純色に白色を合わせた色。明るく濁っていない色。 | |

| 暗清色 | 純色に黒色を合わせた色。暗く濁っていない色。 | |

| 中間色(濁色) | 純色に灰色(白+黒)を合わせた色。濁った色。 |

色の三属性と三属性のまとめ

『色の分類と三属性』について説明していきました。

本文中の赤字部は全て重要ですが、「一度に全部は覚えられないよ」という人はまずは下のまとめから覚えていってください。

- 色は無彩色と有彩色(純色、清色、中間色)に分けられる。

- 色の三属性は色相、明度、彩度である。

- 色相:色合いを表す

- 明度:明るさの度合いを表す

- 彩度:鮮やかさの度合いを表す

- 色の三属性を使って色を視覚的にわかりやすく表す方法として、等色相面と色立体がある。

- 表色系は色を配置する時のルールとなるものである。

色彩検定3級のおすすめ教材

ここまで、色彩検定3級出題範囲の『色の分類と三属性』について説明してきました。

色彩検定3級の学習を独学で進める方は教材を用意することをおすすめします。

でも、どんな教材を使うか迷いますよね。

そこで、色彩検定3級を勉強する時のおすすめ教材を紹介します。

迷ったらコレ!王道の色彩検定教材

色彩検定3級には『公式テキスト』と『公式過去問題集』があります。

この2冊は王道の教材で、教材に迷っている人にはおすすめです。

なぜおすすめかというと、色彩検定はこれらの教材の内容に沿った問題が出題されるからです。

つまり、これらの教材をしっかり学習することで合格ができます。

また、公式テキストの中で『新配色カード 199a』を使う問題が出てきます。

正直言うと、購入しなくても色彩検定3級合格はできると思います。

しかし、色彩検定1級まで目指している人は必要になるので、色紙検定3級学習の段階で用意しておくことをおすすめします。

色彩検定2級も見すえて勉強したい人におすすめ

色彩検定はどの級からでも受験ができます。

例えば、いきなり2級の試験もできます。

しかし、色彩検定2級は色彩検定3級の応用・レベルアップした内容になります。

そのため、いきなり色彩検定2級の受験を考えている人は『最短合格!色彩検定2級・3級テキスト&問題集』がおすすめです。

書籍のタイトルの通り、この教材は2級・3級のテキスト&問題集が1冊になっているので、「すべての教材を揃えるのはお金がかかりすぎる」という人にも向いています。

| 新品価格 |

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!