※本ページはプロモーションを含みます。

この記事をおすすめする人

・色彩検定3級を勉強中の人

・基礎を見直したい色彩検定2級・1級を勉強中の人

・ファッションのカラーコーディネートについて興味のある人

この記事では、『ファッションのカラーコーディネート』について解説します。

赤字部は重要なので、色彩検定を受ける時には覚えていきましょう!

ファッションのカラーコーディネートについて説明しているので、色彩検定を受けない人も興味のある人は読んでみてください。

※この記事は2025年時点の色彩検定3級の出題範囲を参考にして作成しています。

- 色のはたらき

- 光と色

- 色の表示(表色系)

- 色彩心理

- 色彩調和

- 配色イメージ

- ファッション←この記事の内容

- インテリア

- 慣用色名

1.ファッションのカラーコーディネートとは

ファッションのカラーコーディネートは、スタイリング、マテリアル、デザインの3要素を全体的にとらえながら色彩の視点でまとめることです。

| スタイリング | シャツやパンツ、靴、バッグなどアイテムの組み合わせ |

| マテリアル | 素材の色、柄、材質 |

| デザイン | 服のシルエット、デザイン |

ファッションのカラーコーディネートには、注意する点もあります。

- 色のもつイメージよりマテリアル(素材)やデザインのイメージが優先する場合がある

- マテリアル(素材)によって陰影が極端に見える場合がある

- スタイリングを少し離れた所から見ると、同化や混色して見える場合がある

2. 基本的なカラーコーディネート

カラーコーディネートの基本は、ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーを考えていくことです。

- ベースカラー

コーディネートで最も面積が大きい色です。

全体の支配色になります。 - アソートカラー

ベースカラーに組み合わせる色です。

コーディネートで2番目に面積が大きい色です。 - アクセントカラー

コーディネートのアクセントなり、演出効果のある色です。

面積は小さくし、他の色より目立つ色や対照的な色にすると効果が高くなります。

ただし、必ずしも3色使う必要はありません。

例えば、ワンカラーにすることで色のイメージをダイレクトに伝えることもできます。

白衣やウエディングドレスからは白色の清楚、清潔なイメージが伝わりますよね。

このように、目的に応じて色を使うことが重要になります。

3.トップとボトムの配色効果

ファッションのカラーコーディネートでは、トップ(上半身)とボトム(下半身)のバランスも考える必要があります。

ここでは、トップとボトムの色の面積配分とセパレーションについて説明します。

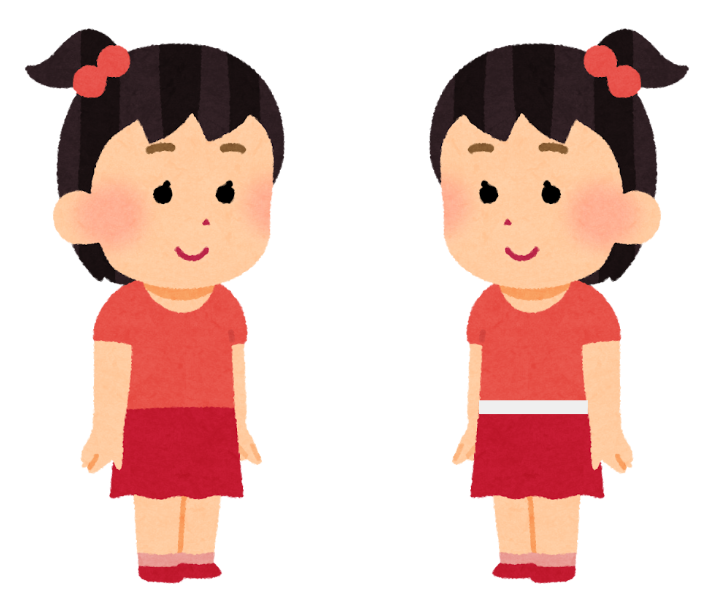

3-1. トップとボトムの色の面積配分

トップとボトムの色の面積配分を変えると、支配色がわかりやすくなります。

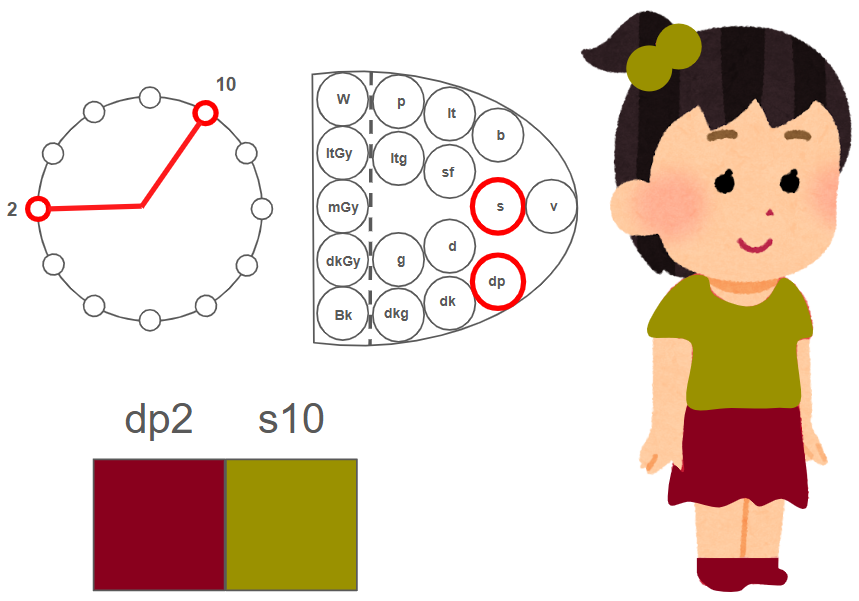

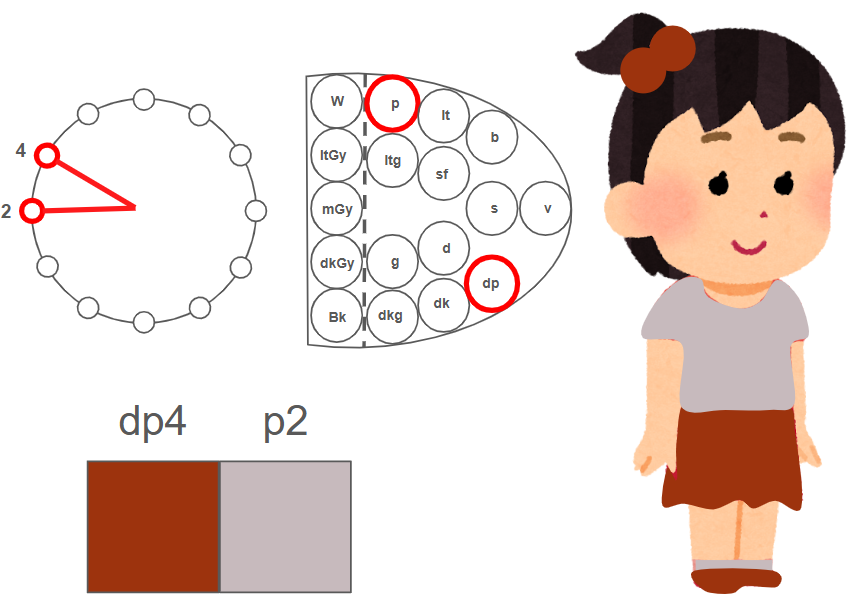

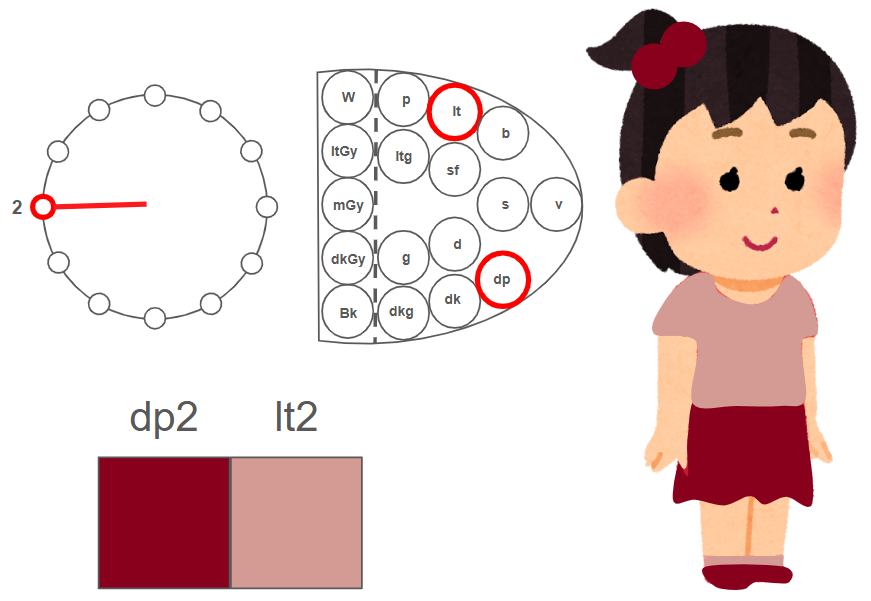

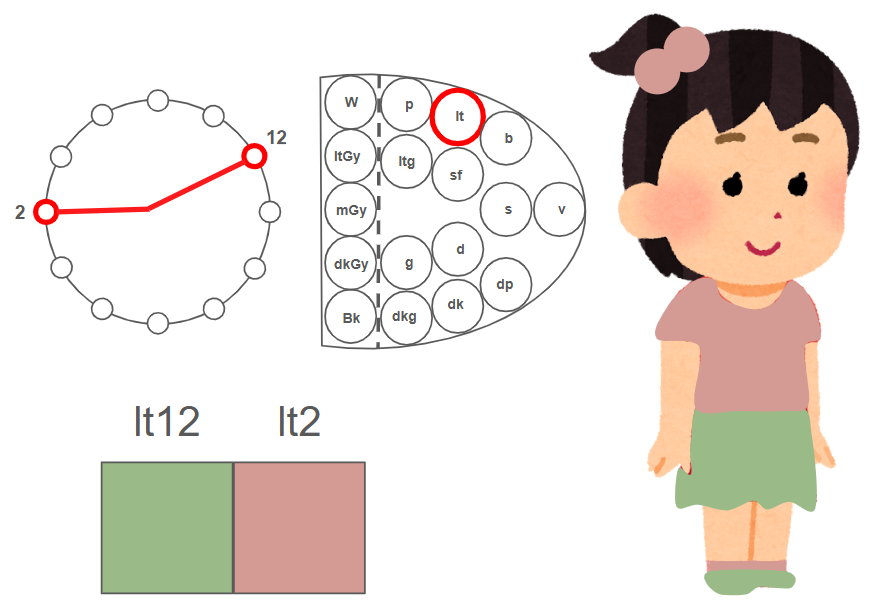

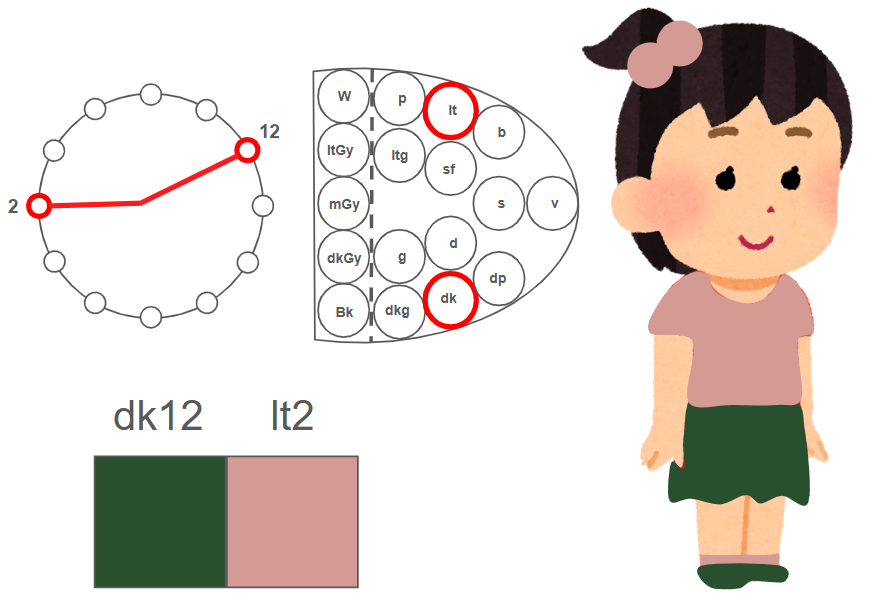

下図の一番左の女の子と一番右の女の子を比べると、色の面積配分の違いで見た目のイメーいが違いますね。

3-2. セパレーション

配色で色の統一感や対比が強い時に、色の境界部分に小さい面積で別の色を加えて色を分離することをセパレーション(※)といいます。

(※)セパレーションについては、こちらでも説明しています。

トップとボトムの配色が物足りなかったりコントラストが強すぎたりするとき、境目に別の色を組み合わせます。

これによって、全体的に引き締まったりやわらげたりすることができます。

よく使われる色は無彩色(白、黒、灰色)とメタリックカラー(金、銀)です。

セパレーションとしてよく使われるアイテムはベルトです。また、トップのヘム(裾)に使われることもあります。

4. 色相を主体としたカラーコーディネート

色相差がどれくらいかを考えたカラーコーディネートについて説明します。

色相差による配色については、過去にこちらで説明しています。

4-1. 同一色相

同じ色相では、明度や彩度に差をつけるだけでまとまりやすくなります。

光沢とマットのような、素材感の違い感を出すときに使われることがあります。

4-2. 類似色相

類似色相では、色相に少しの差があるので、コーディネートに変化が出せます。

ただし、類似色相なので統一感があり、まとまりやすくなります。

4-3. 対照色相・補色色相

対照色相や補色色相は、色のバランスが良くて印象的なイメージを付けられます。

ただし、彩度の高い(vトーン)を使うと派手な印象になるので、どちらかの面積を小さくしてアクセントカラーにする方法もあります。

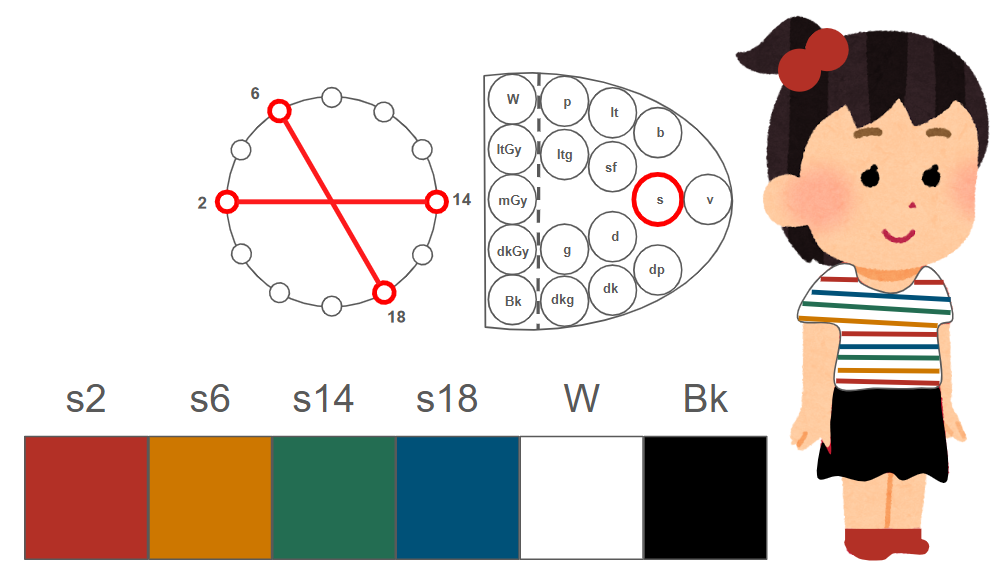

4‐4. 多色

色相の異なる色を多色で使う場合、トーンを揃えることでまとまりやすくなります。

ただし、複数の異なるアイテムに色相の異なる色を複数組み合わせるとまとまりにくくなります。

例えば、赤のセーターの上に黄のジャケット、そして青のスカートに紫の靴などです。

そのため、プリントやボーダーなどのように、素材のパターンとして使われることが多いです。

5. トーンを主体としたカラーコーディネート

トーン差がどれくらいかを考えたカラーコーディネートについて説明します。

トーン差による配色については、過去にこちらで説明しています。

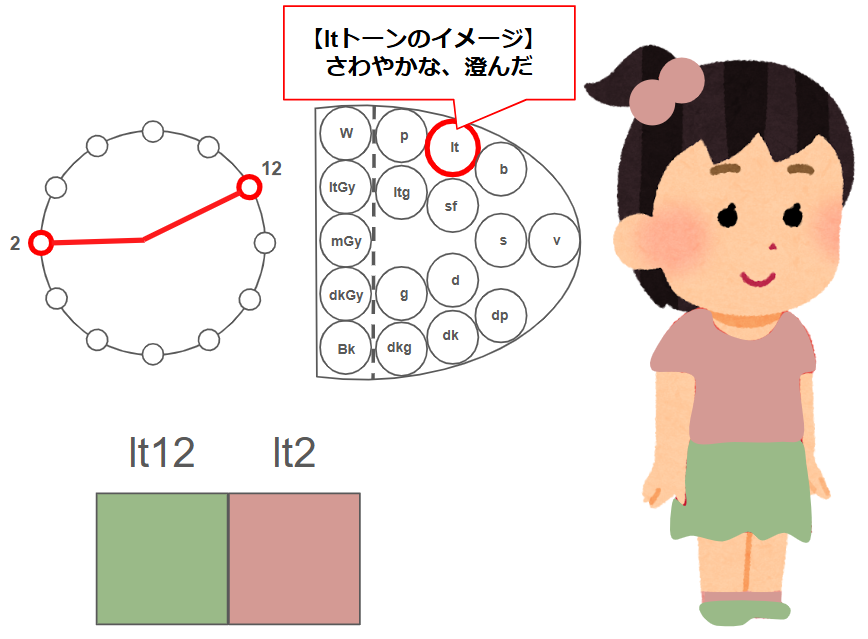

5-1. 同一トーン

同一トーンでは、トーンのイメージがそのまま伝わります。

例えば、ltトーンならさわやかで澄んだイメージになります。

さらに、同一トーンにすることで、デザインのイメージとは異なるイメージを演出することもできます。

例えば、パーカーなどカジュアルなデザインでも、gトーンにすれば落ち着いた雰囲気になります。

5-2. 類似トーン

類似トーンは、明度と彩度の差があるのでコントラストがあり、モダンなコーディネートになります。

ファッションのカラーコーディネートではよく使われる組み合わせです。

5-3. 対照トーン

対照トーンはコントラストが強いので、色のメリハリがあります。

明度差があるので、トップを高明度にすることで軽量感のバランスが取れて、コーディネートがしやすくなります。

6. 色相とトーンを組み合わせたカラーコーディネート

色相とトーンの組み合わせを考えたカラーコーディネートについて説明します。

色相とトーンの組み合わせによる配色については、過去にこちらで説明しています。

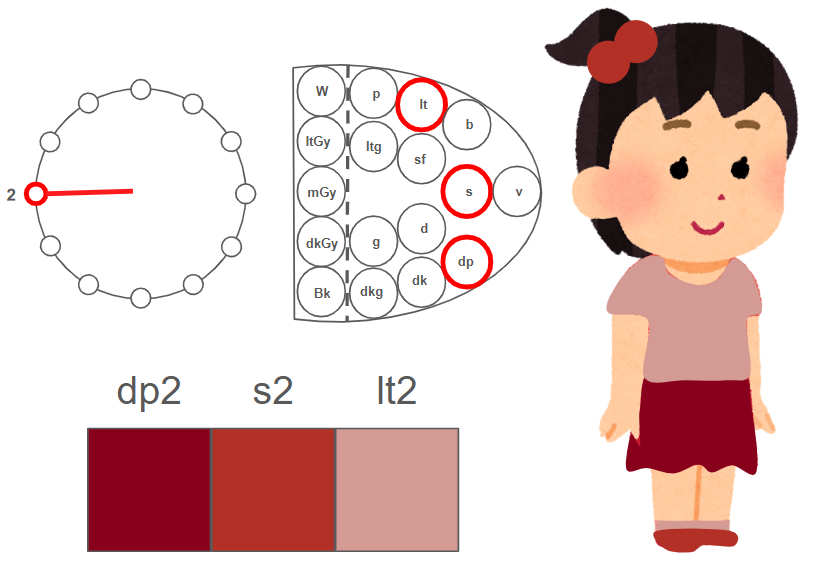

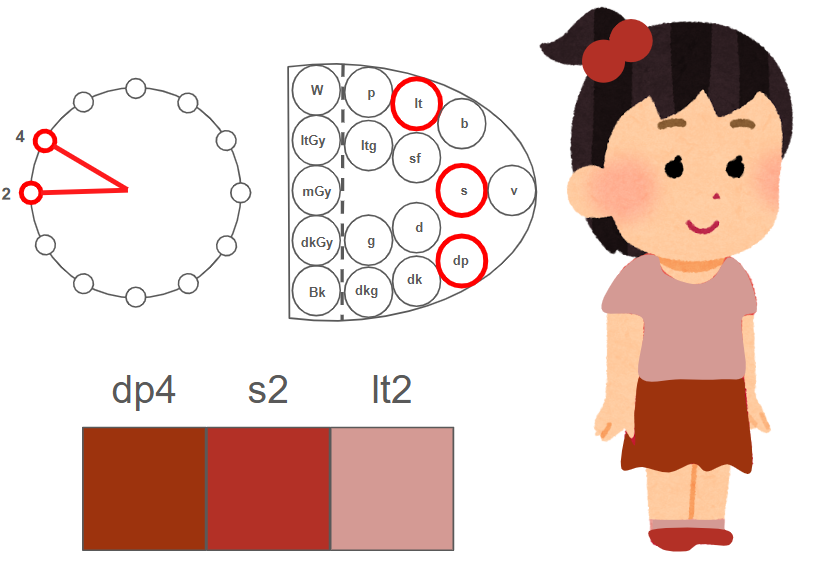

6-1. 同一色相の対照トーン

同一色相と対照トーンの組み合わせは、単調になりがちな同一色相にトーン差をつけることでメリハリが生まれます。

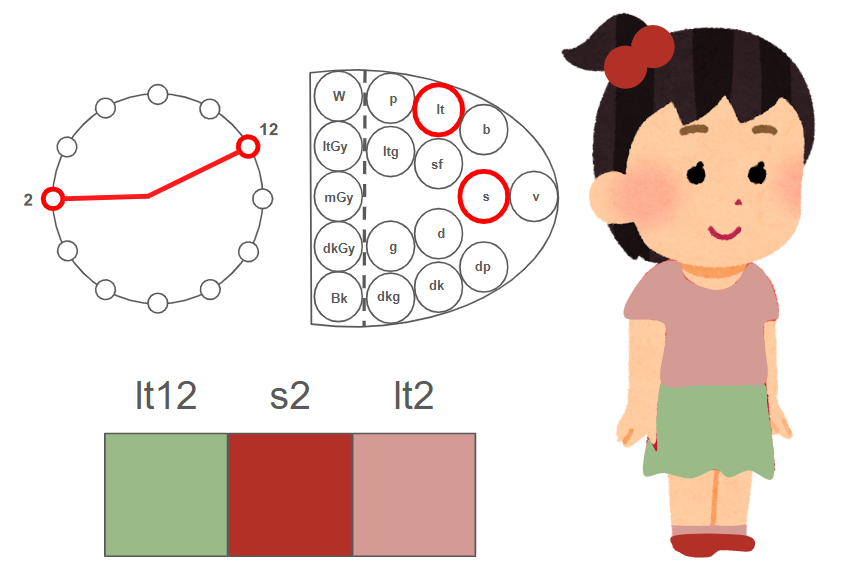

6-2. 対照色相の同一トーン

対照色相と同一トーンの組み合わせは、色相が対照でも同一トーンにすることでトーンのイメージを伝えることができます。

彩度を下げることで色相のコントラストを弱めて、派手さを抑えることができます。

6-3. 対照色相の対照トーン

対照色相と対照トーンの組み合わせは、バランスの良い配色にできます。

特に、トーンに差をつけることで、より使いやすいカラーコーディネートとなります。

ファッションのカラーコーディネートのまとめ

『ファッションのカラーコーディネート』について説明していきました。

本文中の赤字部は全て重要ですが、「一度に全部は覚えられないよ」という人はまずは下のまとめから覚えていってください。

また、今回紹介したカラーコーディネートの種類も試験で出題されることがあります。

日ごろの服選びやお店で飾られているマネキンを見ながらどれに当てはまるか考えることで定着させていってください。

■カラーコーディネートの基礎

- ファッションのカラーコーディネートは、スタイリング、マテリアル、デザインの3要素を全体的にとらえながら色彩の視点でまとめること

- カラーコーディネートの基本は、ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーを考えていくこと

- トップとボトムの色の面積配分を変えると、支配色がわかりやすくなる

- トップとボトムの配色が物足りなかったりコントラストが強すぎたりするとき、境目に別の色を組み合わせるセパレーションによって、全体的に引き締まったりやわらげたりすることができる

■カラーコーディネートの種類

- 色相を主体としたカラーコーディネート

- 同一色相:明度や彩度に差をつけるだけでまとまりやすくなる

- 類似色相:統一感を出しつつ、コーディネートに変化が出せる

- 対照色相・補色色相:色のバランスが良くて印象的なイメージになる

- 多色:トーンを揃えることでまとまりやすくなる

- トーンを主体としたカラーコーディネート

- 同一トーン:トーンのイメージがそのまま伝わる

- 類似トーン:モダンなコーディネートになる

- 対照トーン:色にメリハリがある

- 色相とトーンを組み合わせたカラーコーディネート

- 同一色相の対照トーン:単調になりがちな同一色相にトーン差をつけることでメリハリが生まれる

- 対照色相の同一トーン:トーンのイメージを伝えることができる

- 対照色相の対照トーン:バランスが良い配色にでき、トーン差でより使いやすくなる

色彩検定3級のおすすめ教材

ここまで、色彩検定3級出題範囲の『ファッション』について説明してきましたが、

色彩検定3級の学習を独学で進める方は教材を用意することをおすすめします。

でも、どんな教材を使うか迷いますよね。

そこで、色彩検定3級を勉強する時のおすすめ教材を紹介します。

迷ったらコレ!王道の色彩検定教材

色彩検定3級には『公式テキスト』と『公式過去問題集』があります。

この2冊は王道の教材で、教材に迷っている人にはおすすめです。

なぜおすすめかというと、色彩検定はこれらの教材の内容に沿った問題が出題されるからです。

つまり、これらの教材をしっかり学習することで合格ができます。

また、公式テキストの中で『新配色カード 199a』を使う問題が出てきます。

正直言うと、購入しなくても色彩検定3級合格はできると思います。

しかし、色彩検定1級まで目指している人は必要になるので、色紙検定3級学習の段階で用意しておくことをおすすめします。

色彩検定2級も見すえて勉強したい人におすすめ

色彩検定はどの級からでも受験ができます。

例えば、いきなり2級の試験もできます。

しかし、色彩検定2級は色彩検定3級の応用・レベルアップした内容になります。

そのため、いきなり色彩検定2級の受験を考えている人は『最短合格!色彩検定2級・3級テキスト&問題集』がおすすめです。

書籍のタイトルの通り、この教材は2級・3級のテキスト&問題集が1冊になっているので、「すべての教材を揃えるのはお金がかかりすぎる」という人にも向いています。

| 新品価格 |

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!