※本ページはプロモーションを含みます。

この記事をおすすめする人

・色彩検定3級を勉強中の人

・基礎を見直したい色彩検定2級・1級を勉強中の人

・インテリアのカラーコーディネートについて興味のある人

この記事では、『インテリアのカラーコーディネート』について解説します。

赤字部は重要なので、色彩検定を受ける時には覚えていきましょう!

インテリアのカラーコーディネートについて説明しているので、色彩検定を受けない人も興味のある人は読んでみてください。

※この記事は2025年時点の色彩検定3級の出題範囲を参考にして作成しています。

- 色のはたらき

- 光と色

- 色の表示(表色系)

- 色彩心理

- 色彩調和

- 配色イメージ

- ファッション

- インテリア←この記事の内容

- 慣用色名

1.インテリアとは

インテリア(interior)は、室内の空間や装飾品全般を意味します。

つまり、壁や窓、家具、小物雑貨など部屋の中にあるものすべてがインテリアとなります。

私たちの生活において、インテリアデザインは部屋の雰囲気や居心地を左右するので、重要です。

1-1. インテリアデザイン

インテリアデザインは、そこで過ごす人や生活する人のことを考えて、目的に合った空間やインテリアにする必要があります。

例えば、仕事場や学校は集中ができるように、リビングはリラックスができるようになど、目的に応じてデザインをします。

インテリアデザインは大きく2段階で行われます。

- 前提条件の把握

- インテリアエレメント(インテリアを構成する要素)の計画とデザイン

1-2. インテリアデザインの手順1_前提条件の把握

インテリアデザインをする上で、まずは前提条件を把握する必要があります。

前提条件には環境要因、建築要因、人的要因の3つの要因があります。

下表は各要因の前提条件例です。

| 環境 要因 | 立地条件、関連法令、敷地条件、日照条件、眺望など |

| 建築 要因 | 戸建/集合、構造、工法、各室配置、窓・開口部の配置、扉・建具の配置、室内素材、仕上げ、建設設備など |

| 人的 要因 | 家族構成、年齢、ライフスタイル、使用者の好み、インテリアへの要望、予算など |

1-3. インテリアデザインの手順2_インテリアエレメントの計画とデザイン

インテリアエレメントとは、インテリアを構成する要素のことで、空間系、家具系、設備・家電系、装備・小物系があります。

| 空間系 | 床、壁、天井、パーテーション、ドア、窓・開口部、幅木、まわり縁など |

| 家具系 | ソファ、ベッド、テーブル、収納棚、デスク、チェア、サイドボードなど |

| 設備・家電系 | キッチン、冷蔵庫、バス、洗面化粧台、トイレ、テレビ、照明、エアコンなど |

| 装備・小物系 | カーテン・ブラインド、カーペット、絵画、植木など |

インテリアエレメントは動かしやすさ(変更のしやすさ)で計画の順番が決まります。

| 動かせない(変更できない) | 空間系 |  |

| ↓ | ↓ | ↓ |

| 動かしにくい(変更しにくい) | 家具系、設備・家電系 |  |

| ↓ | ↓ | ↓ |

| 動かしやすい(変更しやすい) | 装備・小物系 |  |

また、インテリアエレメントの計画と同時にデザインも行います。

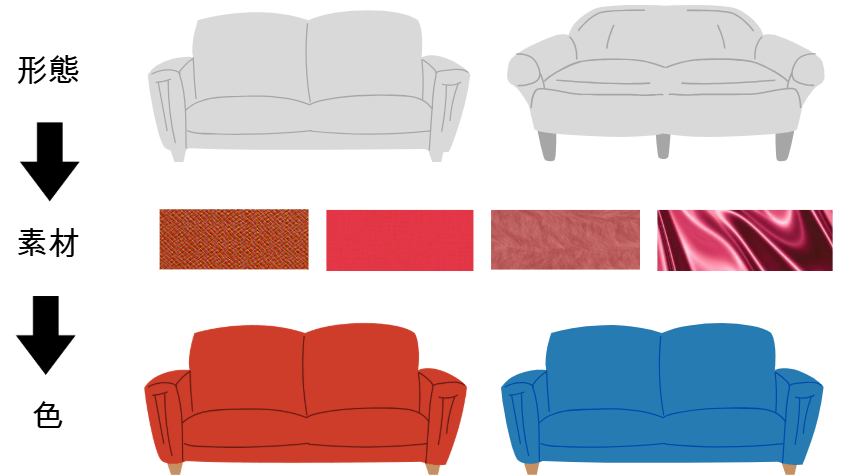

インテリアエレメントのデザインは形態→素材→色の順に行います。

2. インテリアのカラーコーディネートの留意点

インテリアのカラーコーディネートは色のことだけを考えればよいわけではありません。

形態や素材が異なるインテリアを置けば、それだけで雑なイメージになることがあります。

インテリア全体のことを考えてカラーコーディネートを進める必要があります。

- インテリアデザイン全体の目的・方向性

- 空間の使用目的

- インテリアイメージの方向性

- インテリアデザインする時の要素

※『1-3. インテリアデザインの手順2_インテリアエレメントの計画とデザイン』で説明した要素- 空間の広さ、形態、スタイル

- 素材、テクスチャー、仕上げ

- 色彩イメージの方向性と配色

- その他の要素

- 照明の方法

- ほかの空間との調和

3. インテリアの配色

インテリアの配色は、統一と変化の2つの方向性があります。

インテリアにはさまざまな形態、素材、色がり、同じ色でも見る角度や光の当たり方などで色の見え方が変わります。

そのため、色相やトーンの範囲を大きくとらえてカラーコーディネートをすると良いです。

同系色相や同系トーンにすると統一感が生まれ、これを統一の調和といいます。

反対に、対照系色相や対照系トーンにすると変化が生まれ、これを変化の調和といいます。

インテリアの配色でよく使われる色と配色の種類について説明していきます。

3-1. インテリアの配色でよく使われる色

インテリアでは、面積(大きさ)によってよく使われる色があります。

これらの傾向を考慮しながら配色をしていきます。

| 面積 | インテリアエレメント例 | よく使われる色 |

| 大 | 【空間系】 壁、天井、床など | ・暖色系の高明度、低彩度色 →床は壁や天井より明度が低めの暖色系 ・オフホワイト(純色ではなく、少し灰色や色味のかかった白) |

| 中 | 【家具系、設備・家電系】 ソファ、テーブル、家具、家電など | 大面積のエレメントとの配色で決められる |

| 小 | 【装備・小物系】 絵画、植木など | 高彩度(アクセントカラー) |

3-2. インテリアの配色の種類

インテリアのカラーコーディネートの配色の種類は大きく4つに分けることができます。

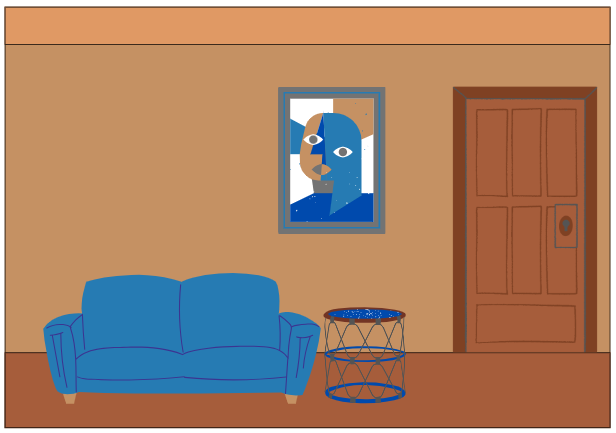

| 同系トーン | 対照系トーン | |

| 同 系 色 相 | 【同系色相x同系トーン】 統一感が強調され、 落ち着いてまとまりのあるイメージ  | 【同系色相x対照系トーン】 色相に統一感があり、 明度や彩度の差で変化があるイメージ  |

| 対 照 系 色 相 | 【対照系色相x同系トーン】 明度や彩度の差は小さいが、 色相に変化があるイメージ  | 【対照系色相x対照系トーン】 色の三属性(色相、明度、彩度) それぞれに差があり、 変化が強調される。  |

4. インテリアにおける色の心理効果

色には心理効果(※)があり、インテリアのカラーコーディネートでも考える必要があります。

(※)色の心理効果について、過去にこちらで説明しています。

ここでは、インテリアにおける色の心理効果として寒暖感、進出・後退感、膨張・収縮感、軽量感について説明します。

4-1. 寒暖感

部屋を暖かい/寒いイメージを演出することができます。

例えば、インテリアエレメントを部分的に暖色や寒色を使うと効果があります。

また、天井や壁を白やオフホワイトにして、照明で暖色や寒色を演出することもできます。

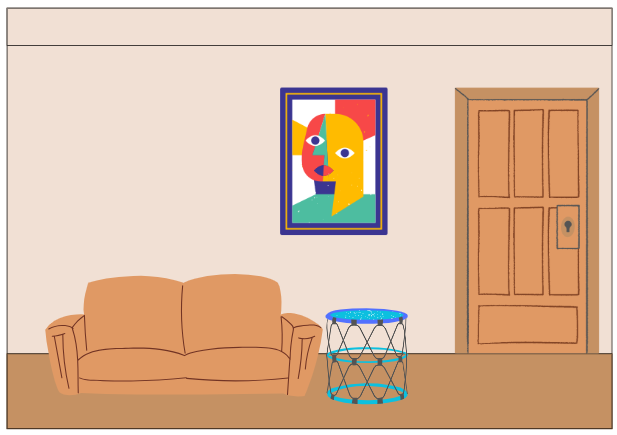

下図は照明の色温度(※)とイメージ、場所を表しています。

(※)色温度とは、光の色を表す単位です。色が低いほど暖色系に、高いほど寒色系になります。

出典画像:パナソニック株式会社

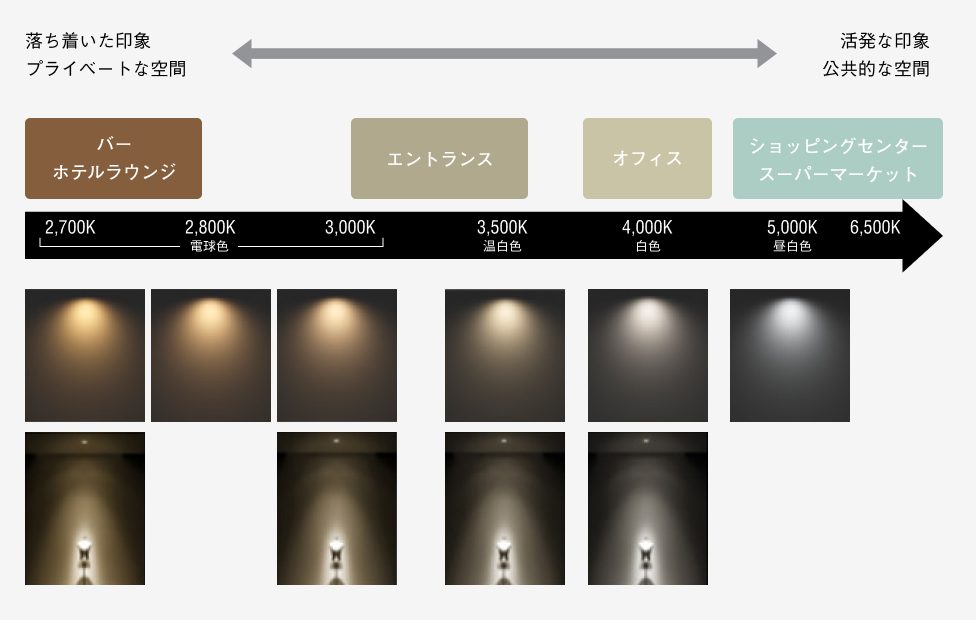

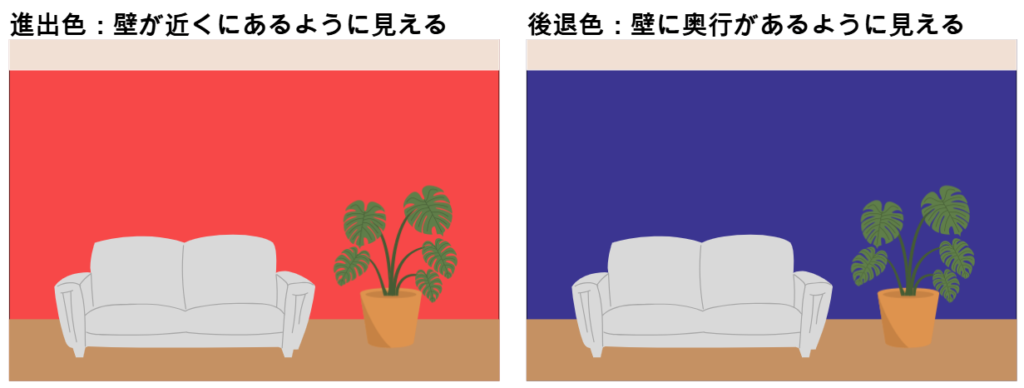

4-2. 進出・後退感

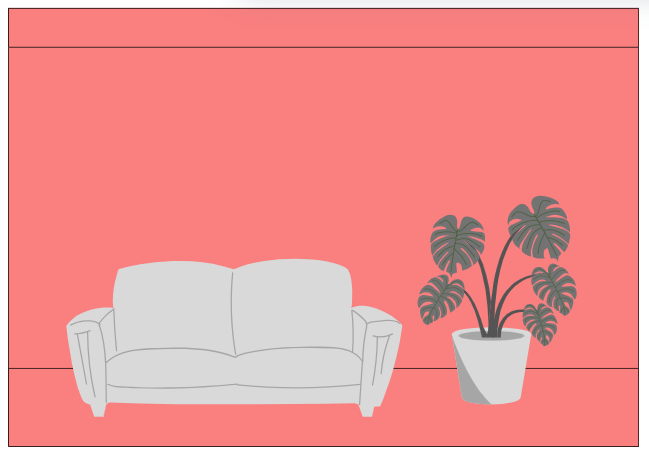

部屋の奥行感も色で演出することができます。

例えば、部屋の奥の壁を進出色にすると近く、後退色にすると奥行きがあるように見えます。

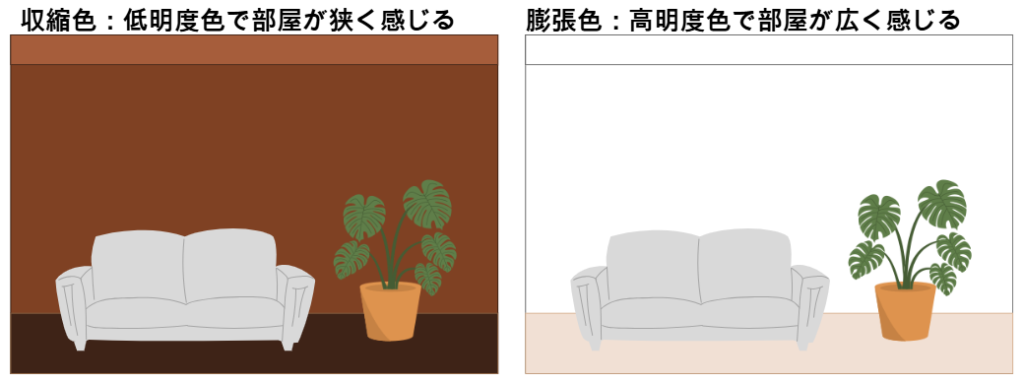

4-3. 膨張・収縮感

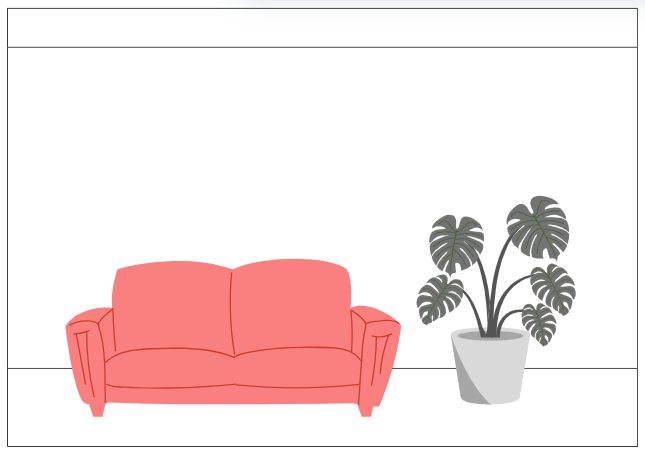

部屋の広さ(膨張・収縮)感を色で演出することができます。

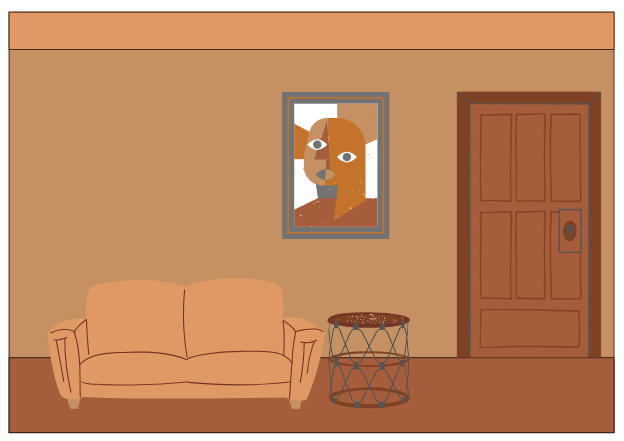

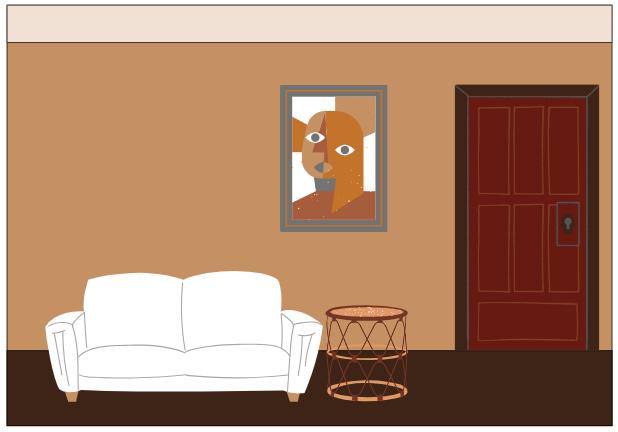

部屋の床、壁、天井など大面積のインテリアエレメントを全体的に高明度色にすると、広く感じられます。

反対に、低明度色にすると狭く感じられます。

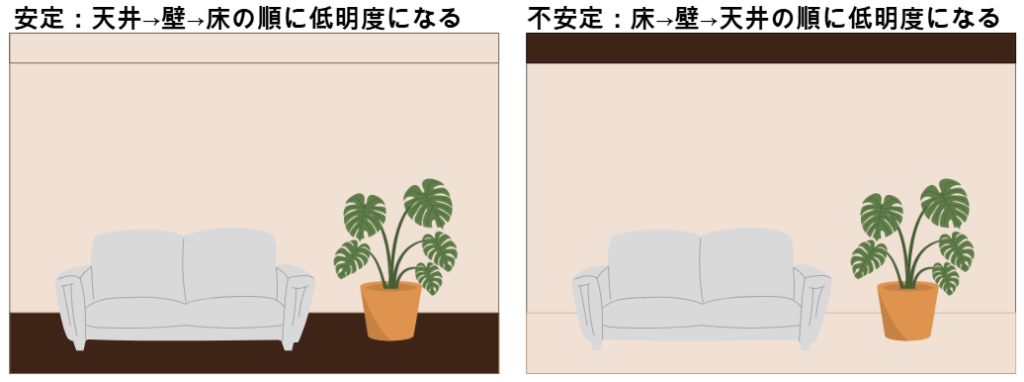

4-4. 軽量感

部屋のバランスや軽量感を色で演出することができます。

部屋の全体を低明度色にすると重厚なイメージに、高明度にすると軽快なイメージになります。

また、天井→壁→床の順に明度を低くしていくと、バランスが安定したイメージになります。

反対に、逆に床→壁→天井の順に明度を低くしていくと、バランスが崩れたイメージになります。

5. インテリアにおける色の視覚効果

色の視覚的なはたらきを色の視覚効果(※)といいます。

(※)色の視覚効果については、過去にこちらで説明しています。

ここでは、インテリアにおける色の視覚効果として、面積効果、対比、補色残像、同化について説明します。

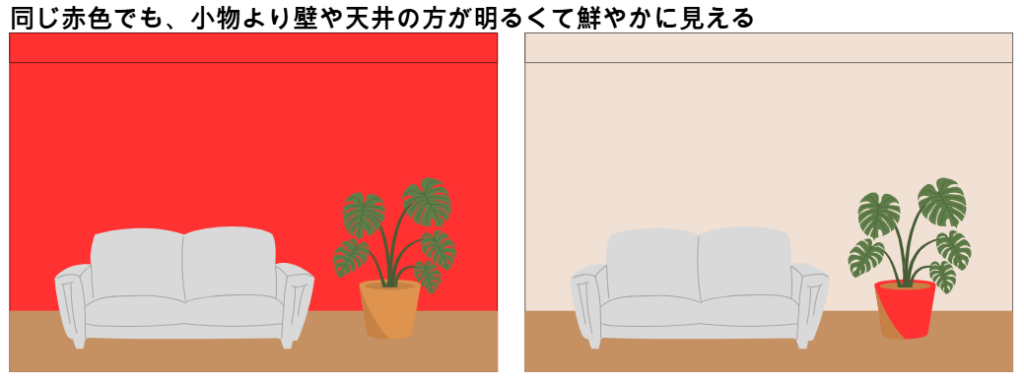

5-1. 面積効果

色の面積が変わると、見え方やイメージも変わります。

同じ色でも、壁のように大面積の色は、小物のように小面積の色より明るくて鮮やかに見えます。

5-2. 対比

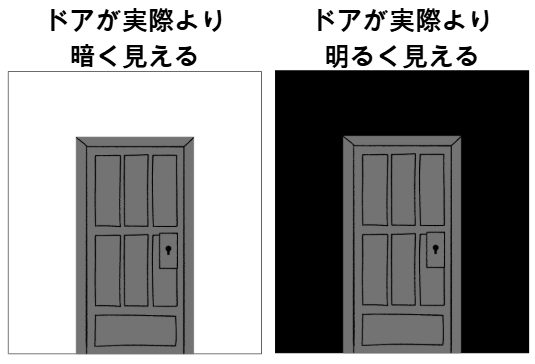

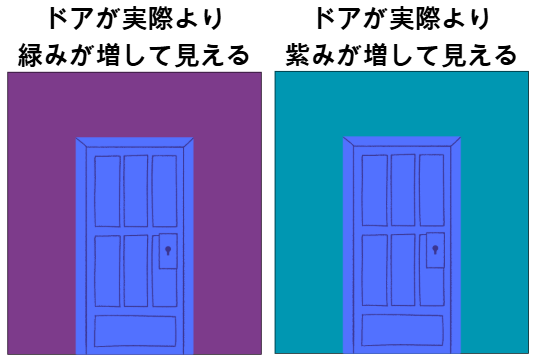

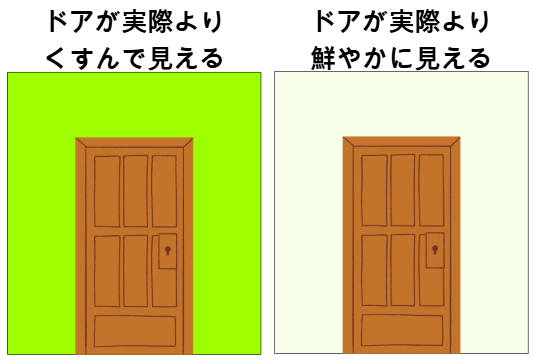

ドアや家具などのインテリアエレメントは、壁などの大面積のインテリアエレメントの色によって実際とは違うイメージになることがあります。

対比には明度対比、色相対比、彩度対比などがあります。

(※)色の対比については、過去にこちらで説明しています。

明度対比

色相対比

彩度対比

5-3. 補色残像

アクセントカラーとなる面積の小さいものを見つめた後に目を離して白い壁を見ると、ぼんやりとアクセントカラーの補色残像が見えることがあります。

例えば、病院の手術室では、血の赤色の補色残像を見えにくくするために壁や服などを青色や緑色にしていることもあります。

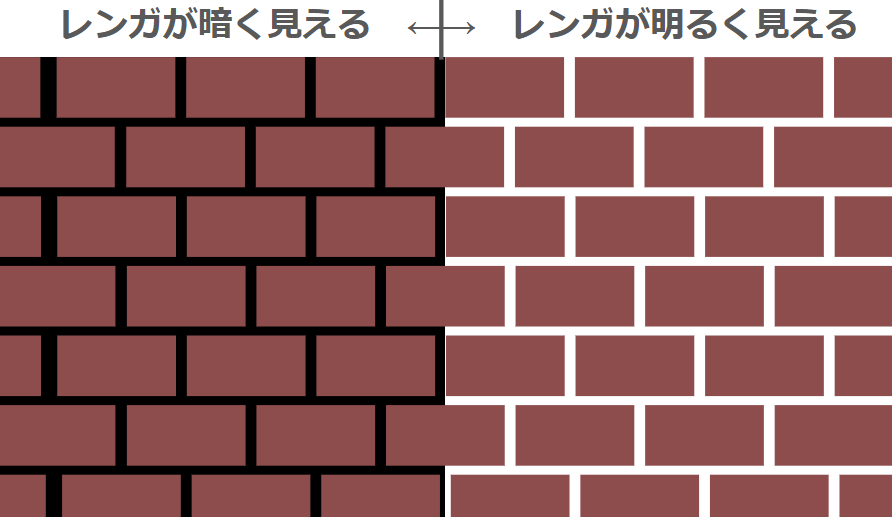

5-4. 同化

インテリアエレメントの模様によって、同化が起こることがあります。

例えば、タイルやレンガの地色が目地(タイルやレンガ同士の隙間)の色に近づいて見えることがあります。

インテリアのカラーコーディネートのまとめ

『インテリアのカラーコーディネート』について説明していきました。

本文中の赤字部は全て重要ですが、「一度に全部は覚えられないよ」という人はまずは下のまとめから覚えていってください。

インテリアデザインの手順

- 前提条件の把握

- 前提条件には環境要因、建築要因、人的要因がある

- インテリアエレメントの計画とデザイン

- 計画は動かしにくいもの→動かしにくい→動かしやすい順で計画する

- 計画と同時にデザインも行い、形態→素材→色の順に行う

インテリアのカラーコーディネートの留意点

- 使用目的、インテリアイメージ、形態、素材、色、照明、他との調和

インテリアの配色

- 統一と変化の方向性がある

- 大面積のインテリアエレメントは暖色系の高明度・低彩度色やオフホワイトがよく使われる

- 小面積のインテリアエレメントは高彩度色がよく使われる

- 配色の種類には同系色相同系トーン配色、同系色相対照トーン、対照色相同系トーン、対照色相対照トーンがある

インテリアにおける色の心理効果

- 寒暖感:部屋の暖かい/寒いイメージを演出することができる

- 進出・後退感:部屋の奥行感を演出することができる

- 膨張・収縮感:部屋の広さを演出することができる

- 軽量感:部屋のバランスや軽量感を演出することができる

インテリアにおける色の視覚効果

- 面積効果:大面積だと実際より明るくて鮮やかに見える

- 対比:小中面積のインテリアは大面積のインテリアによって実際と違うイメージになる

- 補色残像:小面積のモノを見つめた後に白い壁を見ると、補色残像が見えることがある

- 同化:インテリアの模様によって実際と違うイメージになることがある

色彩検定3級のおすすめ教材

ここまで、色彩検定3級出題範囲の『インテリア』について説明してきましたが、

色彩検定3級の学習を独学で進める方は教材を用意することをおすすめします。

でも、どんな教材を使うか迷いますよね。

そこで、色彩検定3級を勉強する時のおすすめ教材を紹介します。

迷ったらコレ!王道の色彩検定教材

色彩検定3級には『公式テキスト』と『公式過去問題集』があります。

この2冊は王道の教材で、教材に迷っている人にはおすすめです。

なぜおすすめかというと、色彩検定はこれらの教材の内容に沿った問題が出題されるからです。

つまり、これらの教材をしっかり学習することで合格ができます。

また、公式テキストの中で『新配色カード 199a』を使う問題が出てきます。

正直言うと、購入しなくても色彩検定3級合格はできると思います。

しかし、色彩検定1級まで目指している人は必要になるので、色紙検定3級学習の段階で用意しておくことをおすすめします。

色彩検定2級も見すえて勉強したい人におすすめ

色彩検定はどの級からでも受験ができます。

例えば、いきなり2級の試験もできます。

しかし、色彩検定2級は色彩検定3級の応用・レベルアップした内容になります。

そのため、いきなり色彩検定2級の受験を考えている人は『最短合格!色彩検定2級・3級テキスト&問題集』がおすすめです。

書籍のタイトルの通り、この教材は2級・3級のテキスト&問題集が1冊になっているので、「すべての教材を揃えるのはお金がかかりすぎる」という人にも向いています。

| 新品価格 |

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!