この記事をおすすめする人

・色彩検定2級を勉強中の人

・基礎を見直したい色彩検定1級を勉強中の人

・色彩検定3級を合格し、2級を挑戦しようか迷っている人

この記事では、『色のユニバーサルデザイン(※)』について解説します。

(※)ユニバーサルデザインとは、全ての人が使いやすいように設計されたデザインのことです。

赤字部は重要なので、色彩検定を受ける時には覚えていきましょう!

※この記事は2025年時点の色彩検定2級の出題範囲を参考にして作成しています。

- 色のユニバーサルデザイン←この記事の内容

- 光と色

- 色の表示(表色系)

- 色彩心理

- 色彩調和

- 配色イメージ

- ビジュアル

- ファッション

- インテリア

- 景観色彩

- 慣用色名

1.色のはたらき

色には、『情緒的な効果』『機能的な効果』の2つの大きなはたらきがあります。

情緒的な効果は、服などの人工色や海などの自然の色から印象をもたらすはたらきです。

機能的な効果は、区別しやすくしたり、見つけやすくしたりするはたらきです。

機能的な効果の効果である誘目性、視認性、明視性・可読性、識別性について説明します。

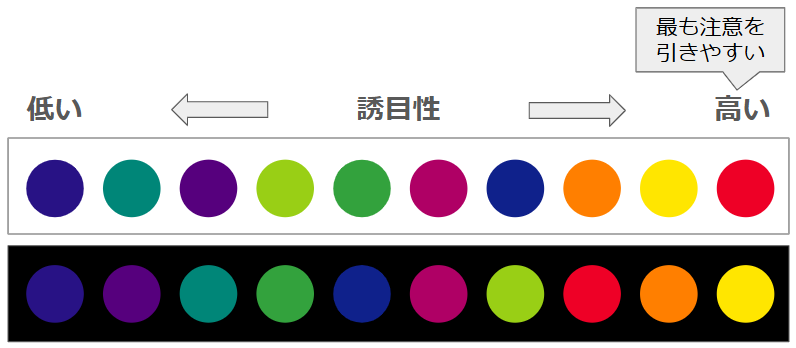

1-1. 誘目性

注目を向けていない対象がどれだけ人の目を引きつけやすいかを表す度合いを誘目性といいます。

無彩色より有彩色、特に高彩度色の誘目性が高いと言われています。

色相は寒色系より暖色系の方が高いですが、背景が白の時は赤、背景が黒の時は黄が誘目性が高いです。

1-2. 視認性

注意を向けて対象を探す時にどれだけ発見しやすいかを表す度合いを視認性といいます。

背景と対象との明度の違いを際立たせると視認性が高まります。

例えば、黒と黄の組み合わせは、視認性だけでなく誘目性も高いため、JIS(日本産業規格)で鉄道などの案内サインは黄背景の黒字で表示することになっています。

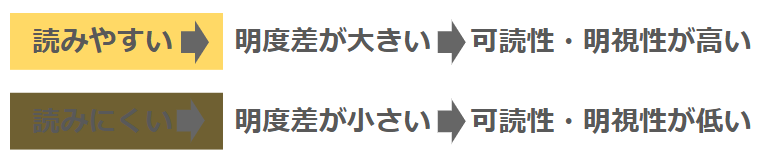

1-3. 明視性・可読性

発見された対象の意味の理解のしやすさを表す度合いを明視性・可読性といいます。

意味を伝える対象が図形であれば明視性といい、対象が文字や数字であれば可読性といいます。

明視性・可読性は明度の差が大きいほど高くなります。

1-4. 識別性

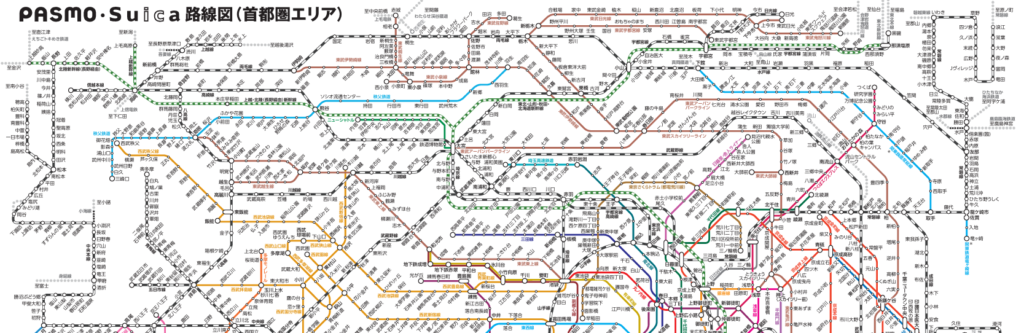

複数の対象の区別のしやすさを表す度合いを識別性といいます。

例えば、都心の路線図などのように情報量が多くても色を分けることで識別性が向上します。

ただし、多くの色を使いすぎると色の区別がしにくくなり、識別性が良くならないので注意が必要です。

出典画像:PASMO

2. 色のユニバーサルデザイン

色は、遺伝や目の病気や加齢などが原因で人によって見え方に違いがあります。

このような色の識別による個々の性質のことを色覚特性(※)といいます。

(※)色覚特性については、こちらに詳しく説明しています。

色覚特性には多様性があり、この多様性に対応できるような多くの人にわかりやすいデザインが色のユニバーサルデザインです。

色のユニバーサルデザインの基本的なポイントは下記3つです。

- 見分けやすくなる色使いにする

背景と表示色、もしくは区別したい2色に- 明度差をつけたり、色相などを調整して区別しやすい色にする

- 色覚特性の違いで区別しずらい色をなるべく使わない

- 青と黒、白と黄の組み合わせは使わない(特に高齢者のため)

- 色相、明度、彩度の近い色を使う場合、セパレーションを使う

- 色以外の要素を活用する

- 形や大きさを変えたり、色に模様を入れてパターンを変えたりする

- 色名や言葉を記載する

3. 色覚特性

色の識別による個々の性質のことを色覚特性といいます。

ここでは、遺伝による色覚特性のタイプと加齢による色覚特性の変化について説明します。

3-1. 遺伝による色覚特性

遺伝により色を区別しづらい色覚特性の人は、日本では300万人以上で、男性は20人に1人(5%)、女性は500人に1人(0.2%)です。

また、人種の違いもあり、男性の場合、白人が6~8%、黒人が4%程度といわれています。

色の区別は目にある錐体細胞のL錐体(赤)、M錐体(緑)、S錐体(青)のはたらきによるものです。

その3つのうち、1つ以上の錐体が欠落したり、機能しなかったりすると、色覚異常が起こります。

色覚異常は1型、2型、3型の3つの型に分類されます。

L錐体に異常がある型が1型、M錐体に異常がある型が2型、S錐体に異常がある型が3型です。

日本人男性の場合、1型が1.5%、2型が3.5%、3型は非常に少ない数となっています。

3-2. 加齢による色覚特性の変化

加齢によっても色覚特性は変化します。

眼の水晶体は年を取ると少しずつ黄みが増し、高齢になると茶褐色の濁った色になります。

これは眼の老化現象の一つで、黄変といいます。

黄色い水晶体は短波長の青い光を多く吸収するため、網膜まで青い光が到達しにくくなるので、青と黒が区別しにくくなります。

また、老化現象による眼の病気の一つに白内障があります。

白内障は水晶体が濁る病気で、80代のほぼ全員がかかると言われています。

白内障になると、視力が低下し、まぶしさを強く感じられるようになり、彩度の感度が低下します。

他にも、加齢による眼の病気によって、視力が低下したり、モノが二重に見えたり、視野の中に見えないところが生じたり(視野欠損)することがあります。

4. 色覚説

色覚特性は人によってさまざまで、これは色を見る仕組みが関わっています。

色覚について、古くから研究がされていて、いくつかの色覚説があります。

ここでは、三色説、反対色説、段階説の3つの説について説明します。

4-1. 三色説(三原色説)

イギリスのヤング医師は、眼の中に3種類の光を感じる粒があるとし、それらが光に対して反応をした時のそれぞれの組み合わせによって、多くの色を見ることができると考えました。

この考えを発展させたのがドイツの生理学者・物理学者のヘルムホルツです。

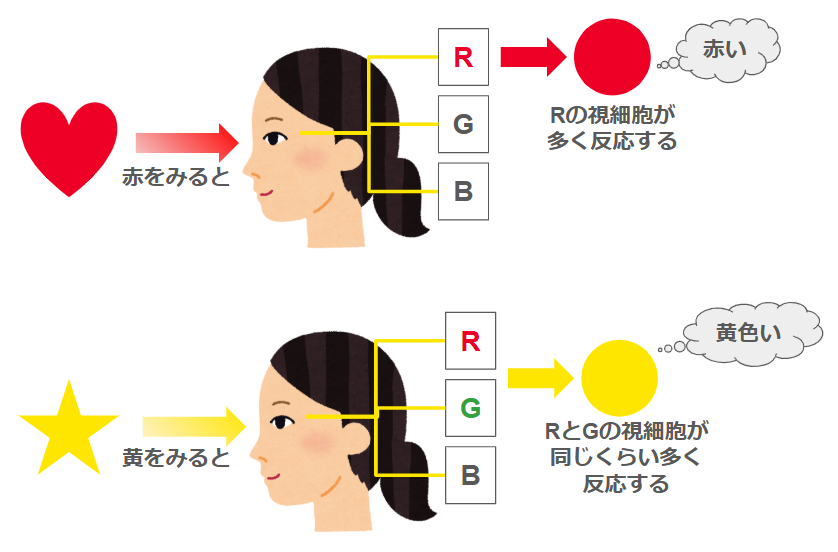

彼は、眼に入った光はR、G、Bに反応する3種類の視細胞によって脳に伝達されて色が見えると考えました。

これは三原色の加法定理の原理に基づいています。

彼は、眼の中に3種類の視細胞があり、それらがR(長波長)、G(中波長)、B(短波長)の光に反応し、その度合いによって色を知覚することができる仕組みを三色説(三原色説)として確立しました。

4-2. 反対色説(四原色説)

三色説だけでは、補色残像が説明できません。

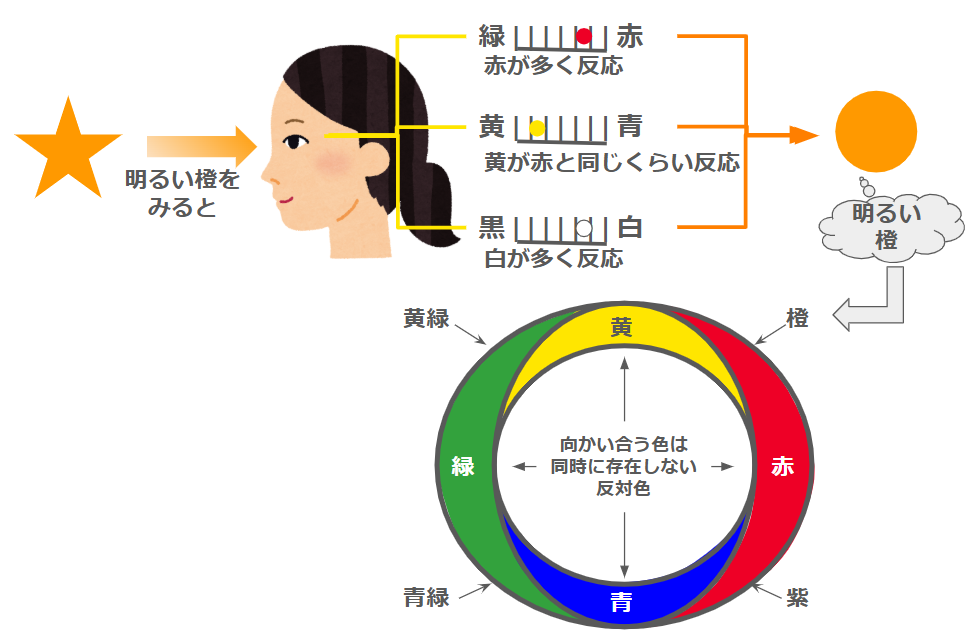

そこで、ドイツの生理学者・心理学者のへリングが反対色説(四原色説)を提唱しました。

この説は、『赤ー緑』『黄ー青』『白ー黒』の3組の反対色が仮定されました。

『白ー黒』は明暗の感覚によって生じ、心理四原色である赤、緑、黄、青は色の知覚が生じるとされています。

色相環では、向かい合う『赤ー緑』『黄ー青』は交わることはありません。

4-3. 段階説

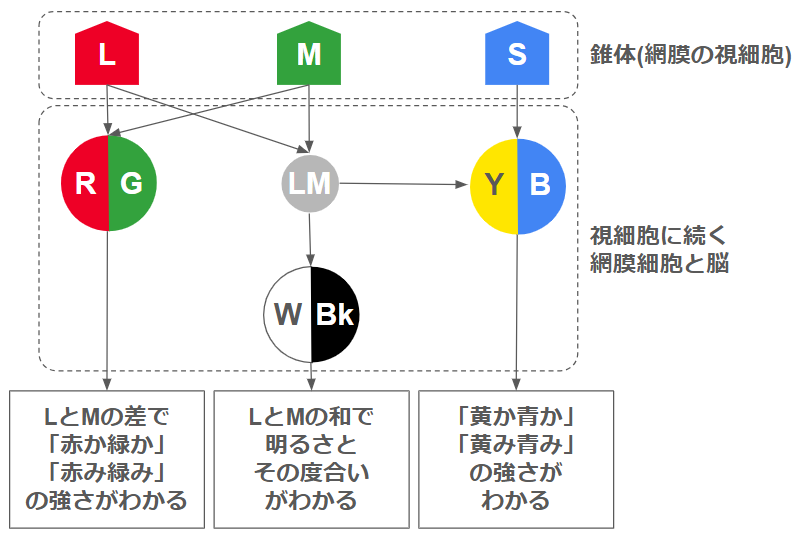

網膜の視細胞の段階では三色説、それ以降の段階では反対色説に対応する仕組みがあるという考え方を段階説といいます。

光を受け取る段階では、波長の感度特性の異なるL、M、S錐体が、光に含まれるR、G、Bの成分をとらえます。

これが三色説の仕組みに対応しています。

それ以降の段階では、L、M、S錐体からの応答結果から色味の強さ、明るさの度合いが求められます。

これが反対色説の仕組みに対応しています。

まとめ

『色のユニバーサルデザイン』について説明していきました。

本文中の赤字部は全て重要ですが、「一度に全部は覚えられないよ」という人はまずは下のまとめから覚えていってください。

- 色のはたらき

- 誘目性:注目を向けていない対象がどれだけ人の目を引きつけやすいかを表す度合い

- 視認性:注意を向けて対象を探す時にどれだけ発見しやすいかを表す度合い

- 明視性・可読性:発見された対象の意味の理解のしやすさを表す度合い

- 識別性:複数の対象の区別のしやすさを表す度合い

- 色のユニバーサルデザイン

- 多くの人にわかりやすいデザインのこと

- 基本的なポイントは、見分けやすくなる色使いにする、色以外の要素を活用する、色名や言葉を記載することである

- 色覚特性

- 色の識別による個々の性質のこと

- 色覚異常:色の区別は目にある錐体細胞のL、M、S錐体のうち、1つ以上が欠落したり、機能しなかったりすること

- 黄変:眼の老化現象の一つで、青と黒が区別しにくくなる

- 白内障:視力が低下し、まぶしさを強く感じられるようになり、彩度の感度が低下する

- 色覚説

- 三色説(三原色説):3種類の視細胞がR、G、Bの光に反応し、その度合いによって色を知覚することができる仕組み

- 反対色説(四原色説):『白ー黒』は明暗の感覚によって生じ、心理四原色である赤、緑、黄、青は色の知覚が生じる仕組み

- 段階説:網膜の視細胞の段階では三色説、それ以降の段階では反対色説に対応する仕組みがあるという考え方

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!