※本ページはプロモーションを含みます。

この記事をおすすめする人

・色彩検定3級を勉強中の人

・基礎を見直したい色彩検定2級・1級を勉強中の人

・色ってなに?光ってなに?について興味のある人

この記事では、『色はなぜ見えるのか?』と『光の基礎知識』について解説します。

赤字部は重要なので、色彩検定を受ける時には覚えていきましょう!

色や光の基本的な内容なので、色彩検定を受けない人も読んでみてください。

※この記事は2025年時点の色彩検定3級の出題範囲を参考にして作成しています。

- 色のはたらき

- 光と色

- 色はなぜ見えるのか?←この記事の内容

- 眼のしくみ

- 照明と色の見え方

- 混色

- 色の表示(表色系)

- 色彩心理

- 色彩調和

- 配色イメージ

- ファッション

- インテリア

- 慣用色名

1.色を認識するための要素

私たちは山へ行くと緑の葉、海辺へ行くと青い海など、全てのモノに色を感じることができますよね。

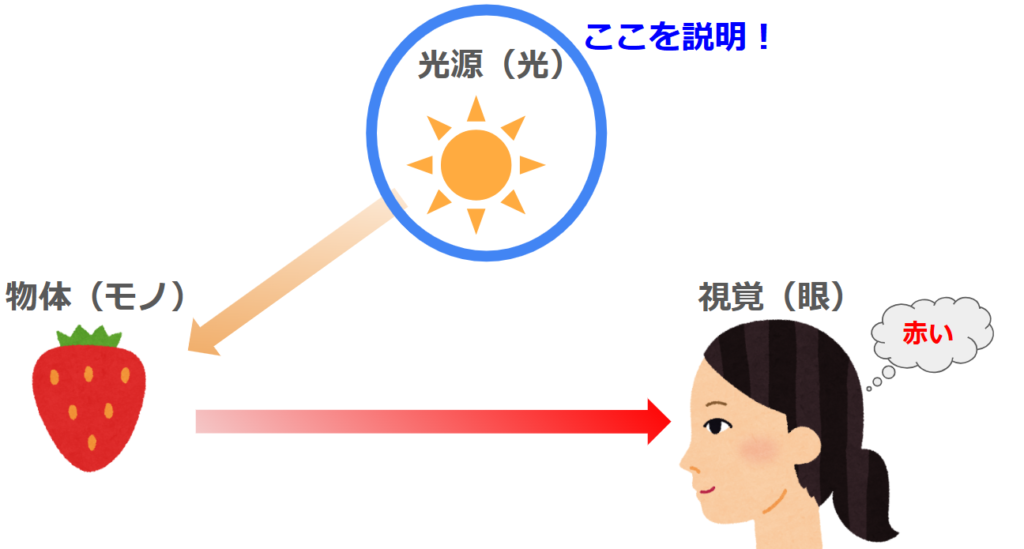

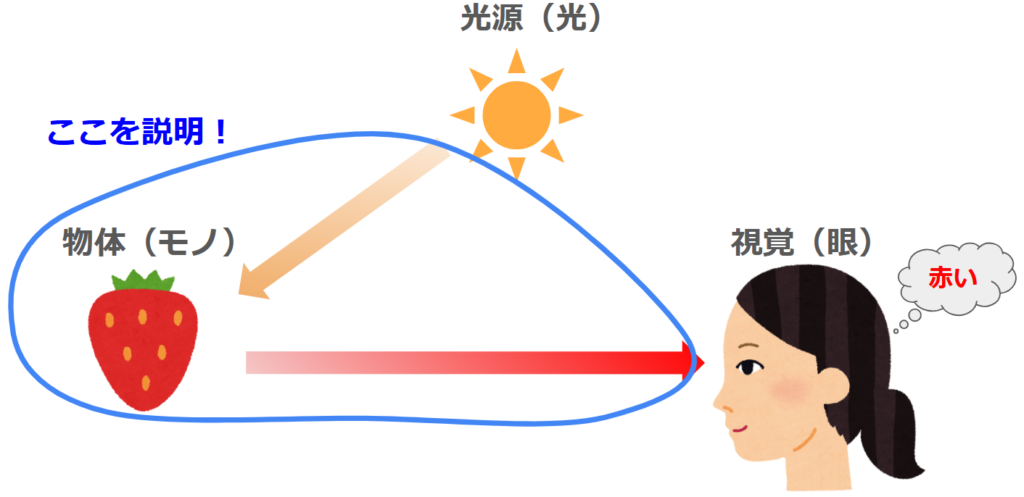

そのモノを見て色を認識するためには、光源、物体、視覚の3つの要素が必要です。その要素によって、色を認識することができます。

下図はイメージ図です。これから仕組みについて解説していくので、この3要素のどこについての話をしているのか意識していくと理解しやすくなりますよ。

2.光ってなに?

色を認識するための3要素の一つである『光源(光)』とは何かを説明していきます。

2-1. 光とは?

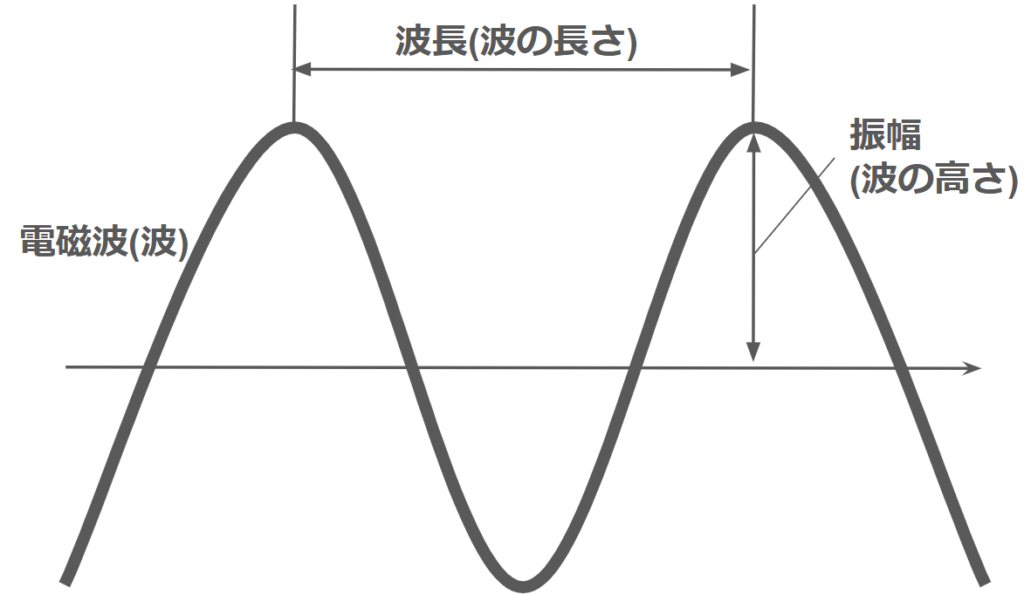

光とは、電磁波という、人の目に見えないくらい小さな波の一種です。

電磁波は、振幅(波の高さ)と波長(波の長さ)で表すことができます。

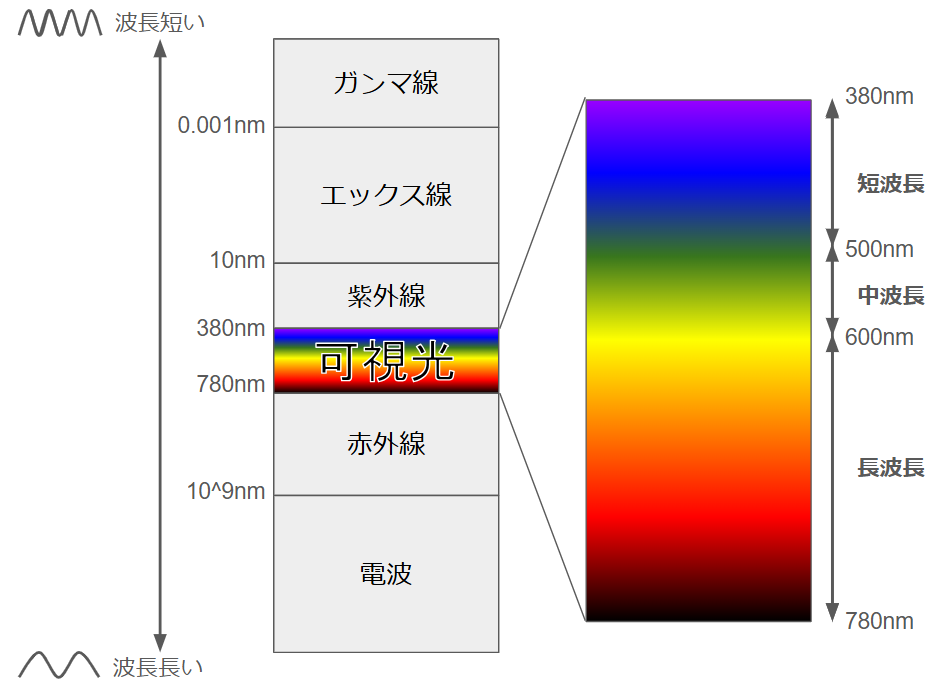

波長の長さによって電磁波の種類分類されていて、約380~780nm(ナノメートル)の範囲を可視範囲といいます。そして、可視範囲内の電磁波を可視光、もしくは光といいます。

可視範囲は短波長・中波長・長波長の3つにわけることができます。

2-1. 太陽光とスペクトル

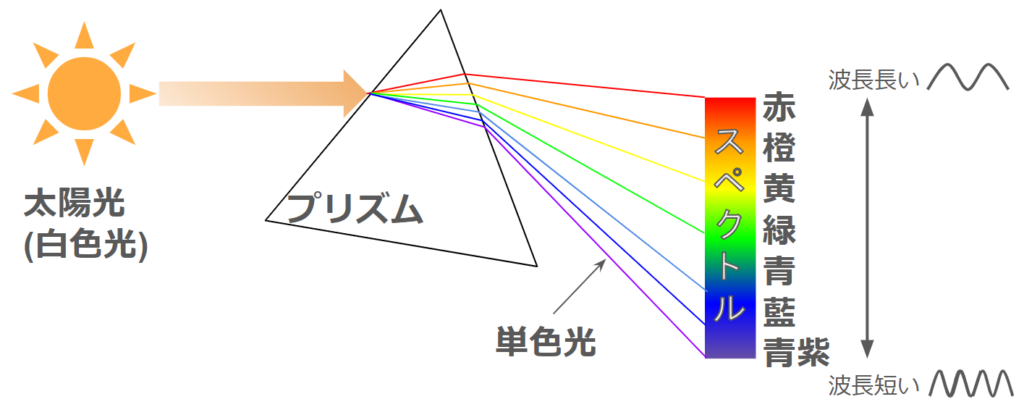

太陽光はいろんな波長の光が集まってできた複合光です。

昼の太陽光をプリズムに通すと、単色光に分かれて色の帯ができ、これをスペクトルといいます。

スペクトルは赤→橙→黄→緑→青→藍→青紫の順になります。

これは虹と同じ現象です。虹を見つけたらスペクトルの順になっているか見てみると面白いですね。

2-2. 光の特徴をあらわすグラフ(分光分布)

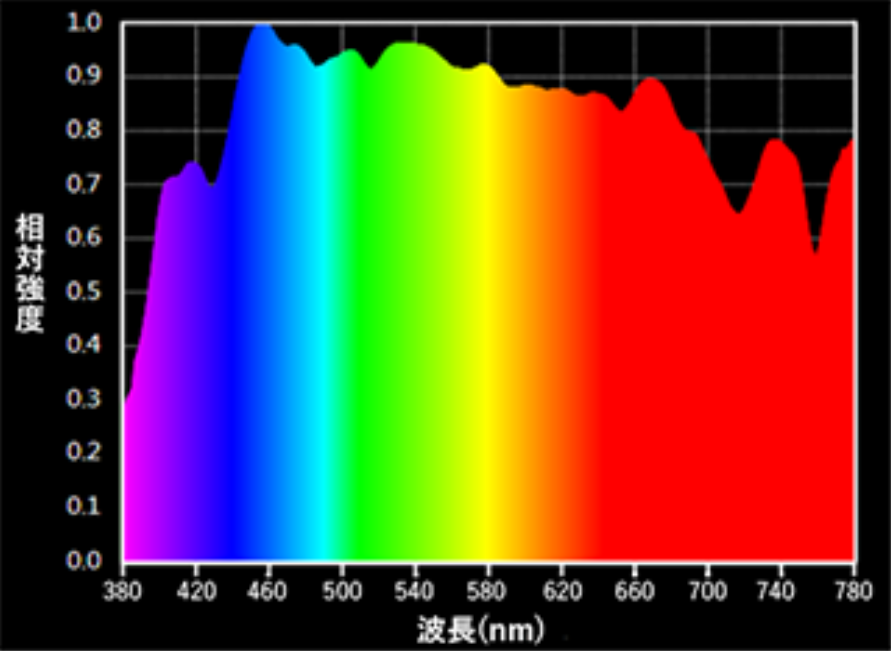

可視光(光)の特徴をグラフで表したものを分光分布(スペクトル分布)といいます。

このグラフを見れば、どんな波長でどれくらいの光の強さ(相対強度)かを知ることができます。

例えば、下図は太陽光の分光分布です。複数の波長がほぼ均等に集まっているので白色光となります。

出典元:ケイエルブイ株式会社

3.色の見え方と光の性質

色を認識するための3要素の一つである『光源(光)』が『物体』に当たった時の色の見え方と光の性質について説明します。

3-1. 物体の色の見え方

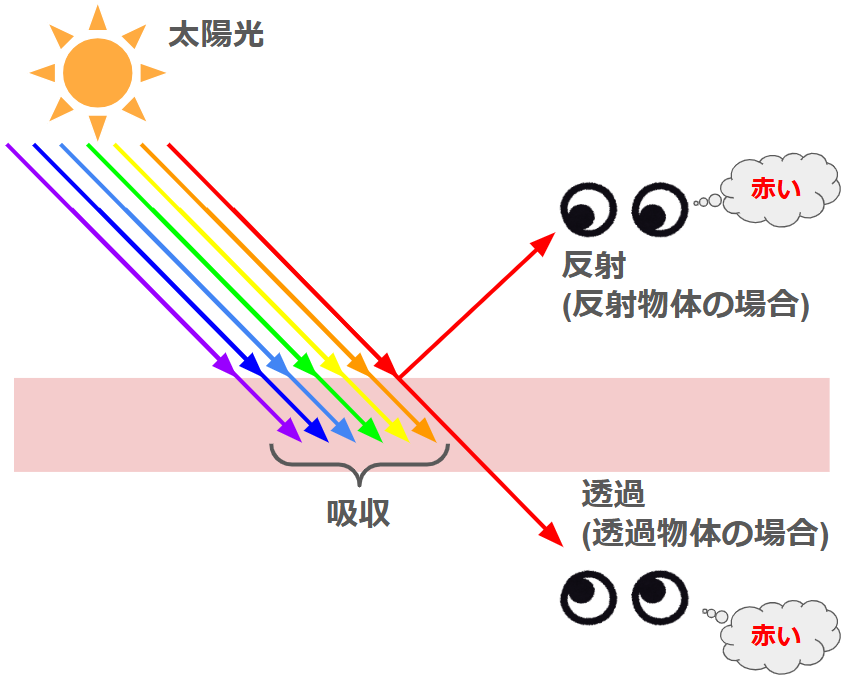

光は物体(モノ)に当たると反射、吸収、透過のいずれかが起こります。

例えば、赤い光を多く反射もしくは透過する物体は赤く見えます。この時、赤い光以外は吸収されます。

3-2. 物体の色の見え方をあらわすグラフ(分光反射/透過率曲線)

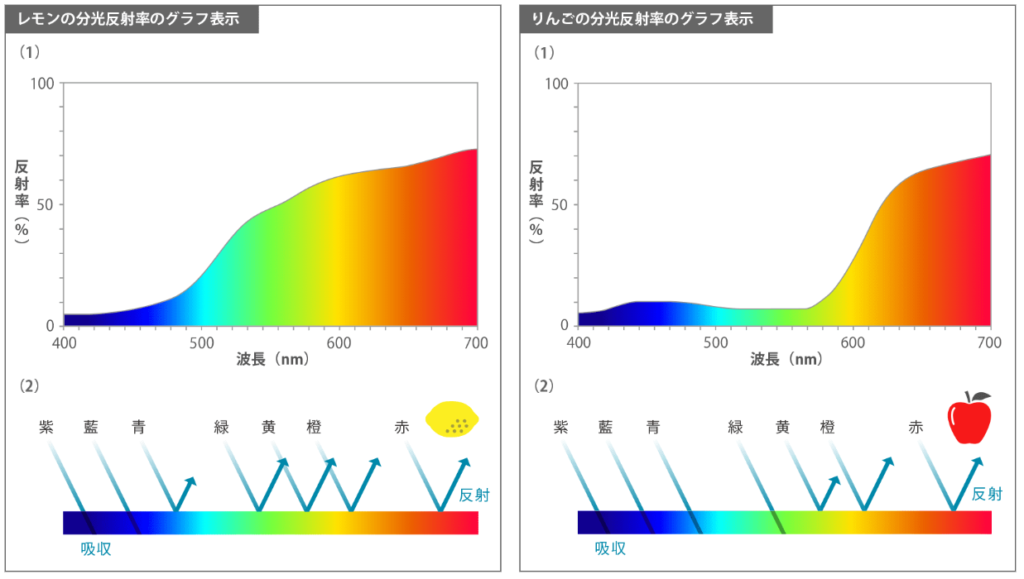

光が反射する物体に当たった時の見え方をグラフを分光反射率曲線といいます。透過する物体に当たった時の見え方を分光透過率曲線といいます。

このグラフでを見れば、物体の色の見え方を知ることができます。

例えば、下図はレモンとリンゴのグラフです。

出典元:コニカミノルタジャパン株式会社

レモンは中・長波長の光が反射され、短波長の光が吸収されているので、黄色く見えます。

リンゴは長波長の光の反射され、短・中波長の光が吸収されているので、赤く見えます。

分光分布とグラフが似ていていますが、何を表しているグラフかで見分けることができるので間違えないようにしましょう。

| グラフ名 | 対象物 | 横軸 | 縦軸 |

| 分光分布 | 光 | 波長 | 光の強さ |

| 分光反射率曲線 分光透過曲線 | 光が当たる物体 | 波長 | 反射率もしくは透過率 |

3-3. 光の性質

光の性質について説明していきます。

中学の理科の授業で習う内容らしいですので、思い出しながら読んでみてください。

「そんなの習った記憶がないよ」人はこれを機に覚えていきましょう。ちなみに、私は覚えていませんでした(笑)

3-3-1. 反射

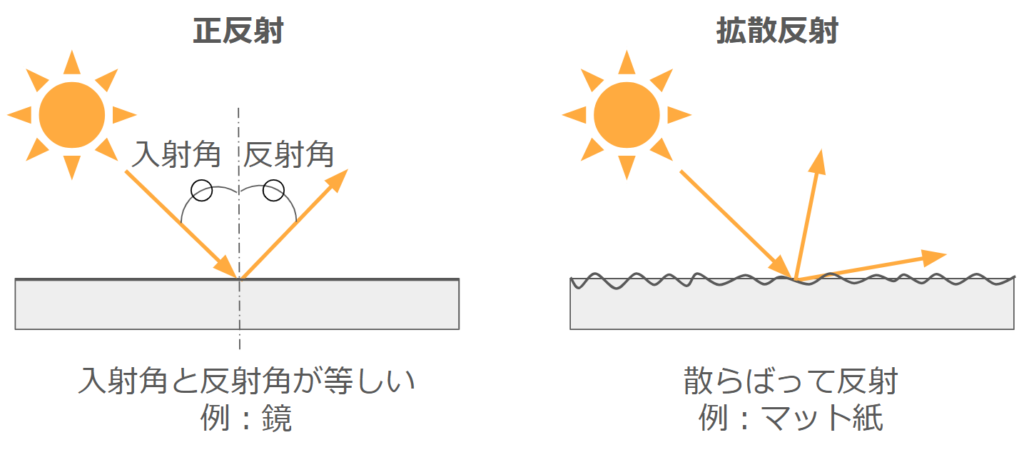

反射には正反射と拡散反射があります。

正反射は光が入ってくる角度(入射角)と光が反射する角度(反射角)が同じ反射のことで、鏡のような滑らかな面での反射のことです。

拡販反射は入射角に対して、反射角が散らばっている反射のことで、マット紙のような凹凸のある面での反射のことです。

3-3-2. 透過

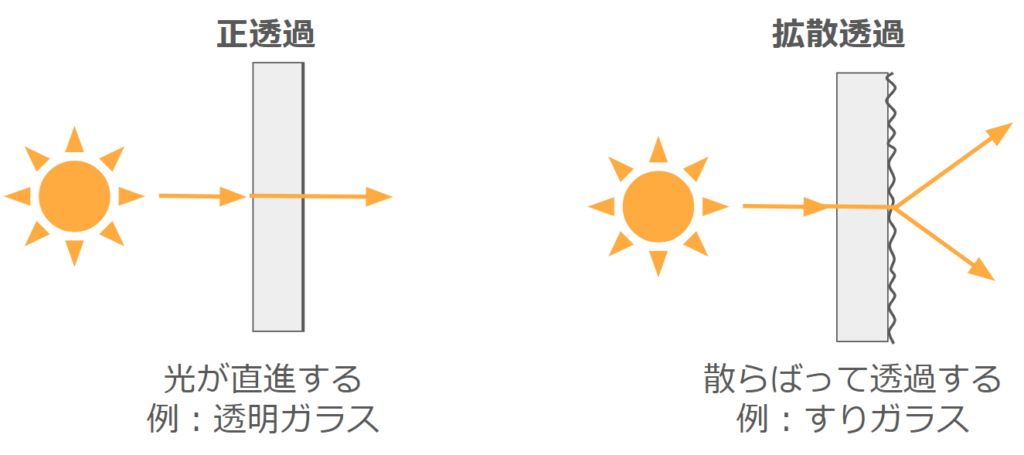

透過には正透過と拡散透過があります。

正透過は光が直進する透過のことで、透明ガラスのような物体で起こります。

拡散透過は光が散らばる透過のことで、すりガラスのような物体で起こります。

3-3-3. 屈折

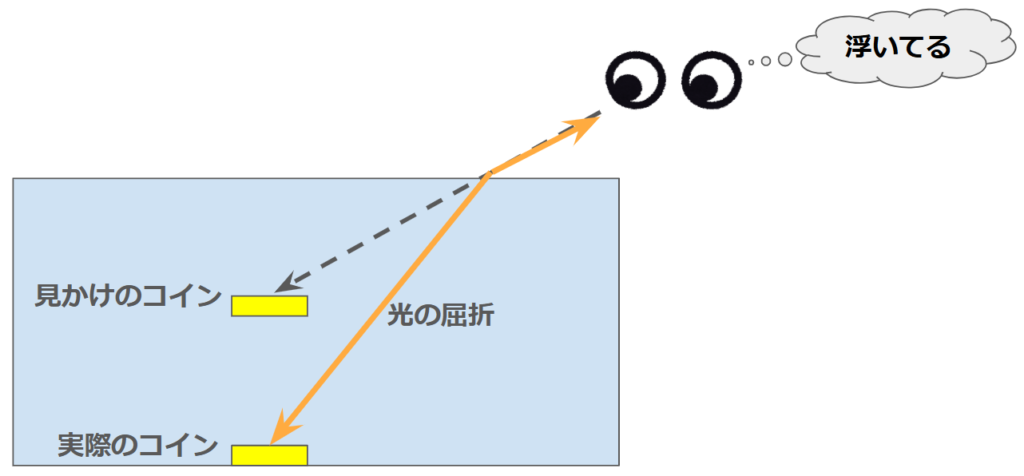

光が空気から水のように異なる物質を斜めに通過する時に起こる現象を屈折といいます。

例えば、水の入ったコップにストローを入れると折れて見えるのもこの現象です。

3-3-4. 干渉

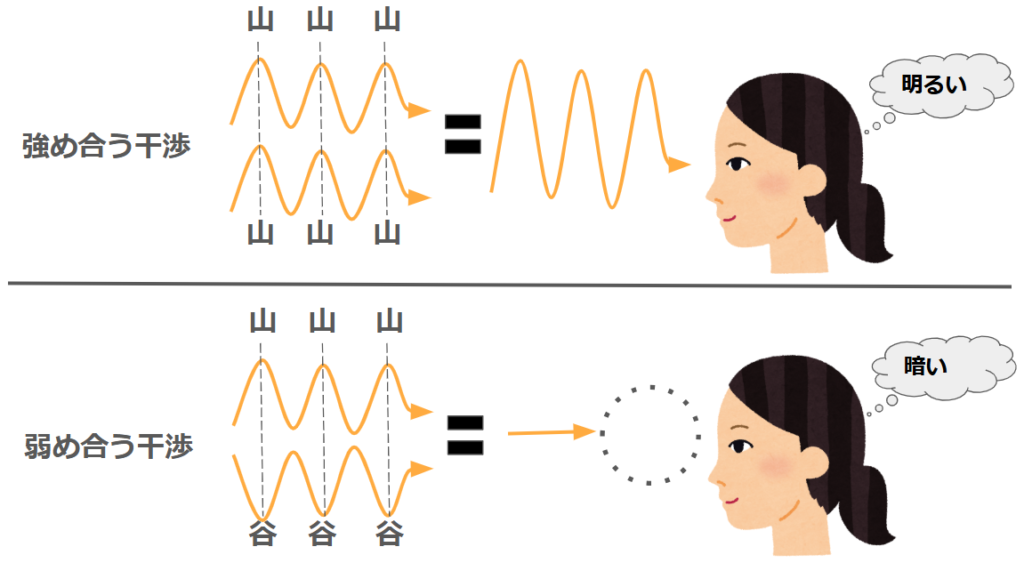

複数の光の波が重なり合うと新しい波ができる現象を干渉といいます。

光の波の山と山もしくは谷と谷が重なると、波を強め合って明るく見え、強めあう干渉となります。

光の波の山と谷が重なると、波を打ち消し合って暗く見え、弱め合う干渉となります。

例えば、シャボン玉や濡れた道路上にクルマが落としたガソリンの油膜が虹のように見えるのは光の干渉によるものです。

3-3-5. 回折

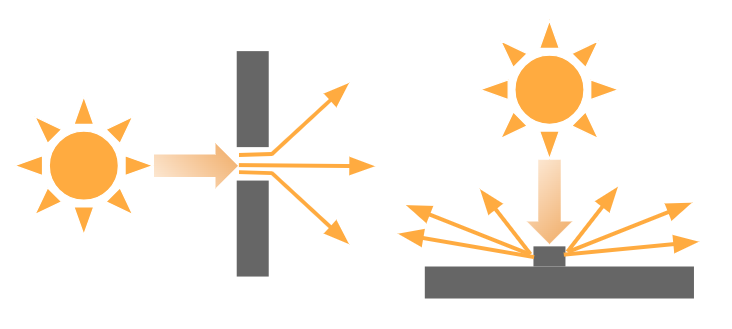

光の波が障害物に当たったり狭い隙間を通過すると広がって進む現象を回折といいます。

例えば、板に小さな穴を開けて光を照らすと穴の周りがぼやけて見えるのは回折によるものです。

3-3-6. 散乱

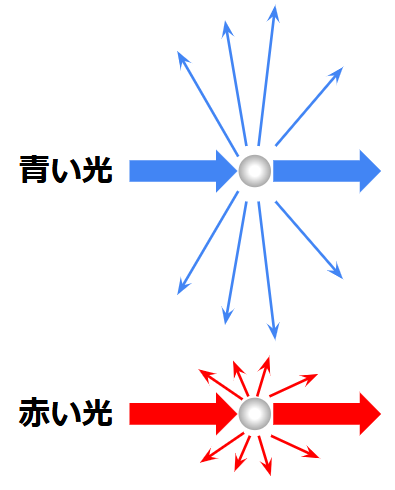

光が空気中のちりや水滴などの細かい粒子に当たると、様々な方向に散らばる現象を散乱といいます。

粒子が光の波長より小さい時、短波長(青い光)の方が長波長(赤い光)より散乱されやすいです。

つまり、赤い光の方が青い光より遠くまで進むことができます。

例えば、昼の空が青く見て、夕方になると赤く見えるのはこの現象によるものです。

『色はなぜ見えるのか?』と『光の基礎知識』のまとめ

『色はなぜ見えるのか?』と『光の基礎知識』について説明していきました。

本文中の赤字部は全て重要ですが、「一度に全部は覚えられないよ」という人はまずは下のまとめから覚えていってください。

- 色を認識するための要素

- 色を認識するためには、光源、物体、視覚の3つの要素が必要

- 光ってなに?

- 光は、電磁波の一種で、約380~780nm(可視範囲)の電磁波を可視光という

- 可視光(光)の特徴をグラフで表したものを分光分布という

- 色の見え方と光の性質

- 光が反射する物体に当たった時の見え方をグラフを分光反射率曲線という

- 光の性質には、反射、透過、屈折、干渉、回折、散乱がある

(性質ごとの現象をイメージできるようにしましょう)

色彩検定3級のおすすめ教材

ここまで、色彩検定3級出題範囲の『色はなぜ見えるのか?』について説明してきましたが、

色彩検定3級の学習を独学で進める方は教材を用意することをおすすめします。

でも、どんな教材を使うか迷いますよね。

そこで、色彩検定3級を勉強する時のおすすめ教材を紹介します。

迷ったらコレ!王道の色彩検定教材

色彩検定3級には『公式テキスト』と『公式過去問題集』があります。

この2冊は王道の教材で、教材に迷っている人にはおすすめです。

なぜおすすめかというと、色彩検定はこれらの教材の内容に沿った問題が出題されるからです。

つまり、これらの教材をしっかり学習することで合格ができます。

また、公式テキストの中で『新配色カード 199a』を使う問題が出てきます。

正直言うと、購入しなくても色彩検定3級合格はできると思います。

しかし、色彩検定1級まで目指している人は必要になるので、色紙検定3級学習の段階で用意しておくことをおすすめします。

色彩検定2級も見すえて勉強したい人におすすめ

色彩検定はどの級からでも受験ができます。

例えば、いきなり2級の試験もできます。

しかし、色彩検定2級は色彩検定3級の応用・レベルアップした内容になります。

そのため、いきなり色彩検定2級の受験を考えている人は『最短合格!色彩検定2級・3級テキスト&問題集』がおすすめです。

書籍のタイトルの通り、この教材は2級・3級のテキスト&問題集が1冊になっているので、「すべての教材を揃えるのはお金がかかりすぎる」という人にも向いています。

| 新品価格 |

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!